Le considerazioni del paragrafo precedente cominciano a delineare differenze importanti fra le figure professionali presenti nel database Miur-Cineca, che finora abbiamo distinto soltanto come docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il titolo di questo paragrafo si riferisce, invece, alla distinzione fra personale docente di ruolo , o strutturato (professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato) e il personale non strutturato (ricercatori a tempo determinato e titolari di assegni di ricerca).

In questa sezione, oltre che entrare maggiormente nel dettaglio delle differenze fra alcune di queste figure, getteremo anche uno sguardo sulle altre figure della docenza e della ricerca che popolano e animano l’università italiana: i docenti a contratto e i collaboratori in attività di ricerca. In breve: oltre che distinguere fra docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, preciseremo anche le caratteristiche di alcune figure “a tempo indeterminato” e di quelle che lavorano in maniera temporanea.

La docenza universitaria è concettualmente costruita come una “piramide”, al cui vertice sono i professori ordinari e la cui base è costituita da forze giovani e ancora non perfettamente mature. La numerosità dei docenti e delle fasce non ha sempre rispecchiato questa organizzazione. Ad esempio, tra il 1999 e il 2006 la quota degli ordinari era cresciuta tanto da conferire una forma a clessidra alla distribuzione del corpo docente (Cfr. Rapporto ANVUR 2016 : 360), ancora visibile nel 2008.

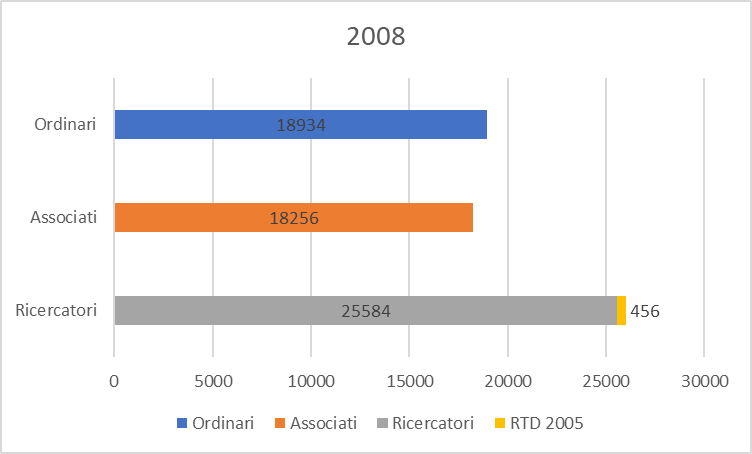

Figura 93 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2008. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella figura precedente è appena visibile, nella fascia dei ricercatori, la numerosità dei ricercatori a tempo determinato, figura introdotta, come più volte ripetuto, dalla legge 230/2005 .

Dopo la legge 240/2010 , si è ripristinata una configurazione piramidale, con «una larga base di ricercatori, una quota lievemente minore di professori associati nella fascia centrale e, infine, una piccola quota di ordinari al vertice» ( Rapporto ANVUR 2018 : 264).

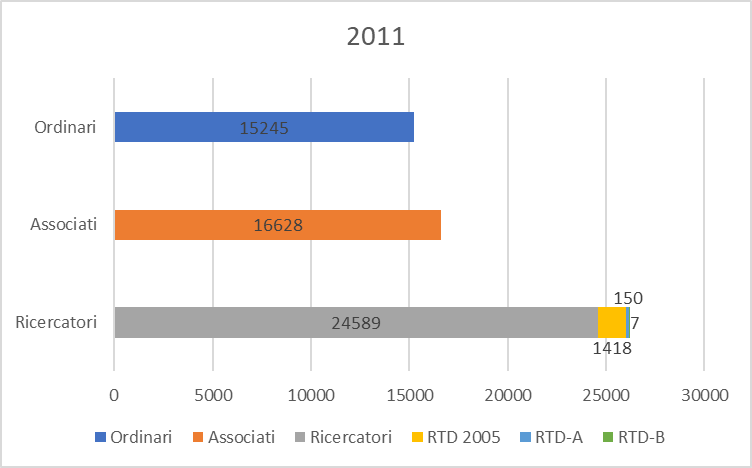

Figura 94 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2011. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella figura precedente, nella fascia dei ricercatori sono comprese ben quattro tipologie differenti di ricercatore: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato legge 230/2005 e i ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo A e di tipo B (questi ultimi, all’epoca, in tutto 7 e dunque poco visibili nel grafico).

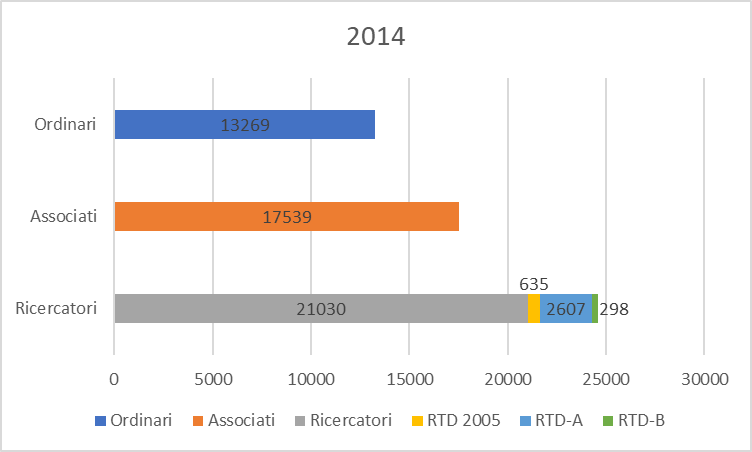

Anche nel 2014, la figura disegnata dalla distribuzione dei docenti/ricercatori è piramidale.

Figura 95 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2014. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella figura precedente, nella fascia dei ricercatori le quattro tipologie di ricercatore sono tutte visibili.

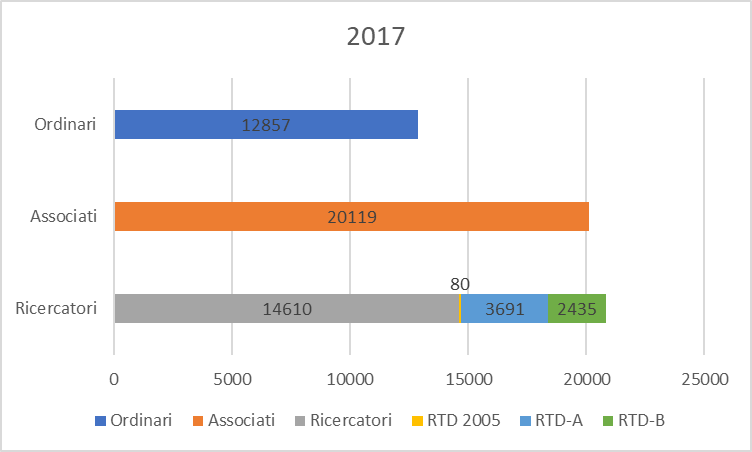

Nel 2017 – che, come abbiamo detto più volte, è l’anno del picco negativo nella numerosità dei docenti/ricercatori – comincia a farsi evidente il restringimento della base della piramide.

Figura 96 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2017. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella figura precedente la fascia dei ricercatori comprende ancora una maggioranza di ricercatori a tempo indeterminato; gli RTD legge 230/2005 sono quasi scomparsi, mentre gli RTD-A e gli RTD-B legge 240/2010 sono ormai ben presenti.

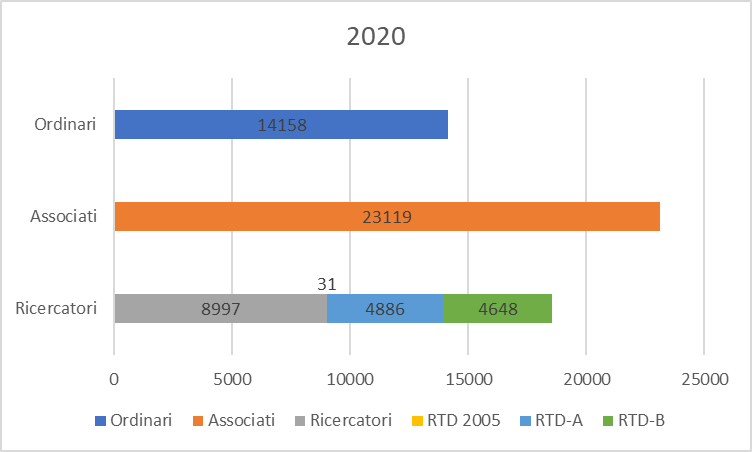

Nel 2020, la piramide presenta un netto squilibrio: la fascia dei ricercatori non solo comprende categorie fra loro molto differenti, ma si è anche ridotta quantitativamente, ed è ben al di sotto del numero degli associati.

Figura 97 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella figura precedente si evince come, nella fascia dei ricercatori, si sia compiuto il sorpasso numerico dei ricercatori a tempo determinato sui ricercatori a tempo indeterminato.

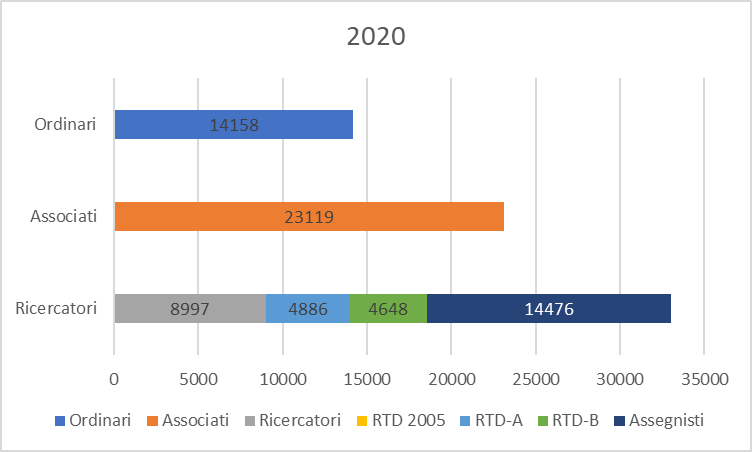

Per “riequilibrare” questa piramide fornendole una “base” abbiamo provato a inserire nella fascia dei ricercatori anche il numero degli assegnisti di ricerca.

Figura 98 . Numerosità dei docenti/ricercatori e degli assegnisti. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Bisogna a questo punto fare alcune considerazioni sull’eterogeneità dei componenti della “base frammentata” che abbiamo composto. Innanzitutto va problematizzata la piena appartenenza di alcune figure alla categoria dei “ricercatori”. Con la parziale eccezione degli assegnisti di ricerca, che possono o meno assumere incarichi di insegnamento secondo le differenti normative dei regolamenti di ateneo, la base della piramide è più propriamente costituita da docenti/ricercatori . Gli RTD-A e gli RTD-B lo sono perché così è previsto dalla legge che li istituisce. I ricercatori a tempo indeterminato, come meglio vedremo in seguito, lo sono per necessità di copertura degli insegnamenti, per concessione legislativa e per prassi consolidate.

Inoltre, queste figure sono molto differenti tra loro:

– Ricercatori a tempo indeterminato – ormai in esaurimento da 10 anni e per oltre un terzo abilitati (in valori assoluti: 455 abilitati alla prima fascia; 3224 alla seconda fascia), sono destinati a sparire entro qualche anno, per passaggio a una fascia più alta o per pensionamento;

– RTD-B – potremmo considerarli esclusi dalla categoria degli “a tempo determinato” e iniziare a pensarli come associati in pectore . Il contratto di RTD-B è attualmente l’unica porta per la stabilizzazione e sempre più sovente coloro che vengono assunti sono già abilitati, in modo da poter più sicuramente passare nella fascia degli associati;

– RTD-A e Assegnisti sono invece tra loro “diversamente precari”, i primi con un contratto di tre anni, i secondi con un contratto da uno a tre anni. Comuni sono i destini possibili: un contratto da RTD-B (prima del compimento del nono anno di “precariato”) o – compiuti i 12 anni di contratti di diversi tipo – l’espulsione.

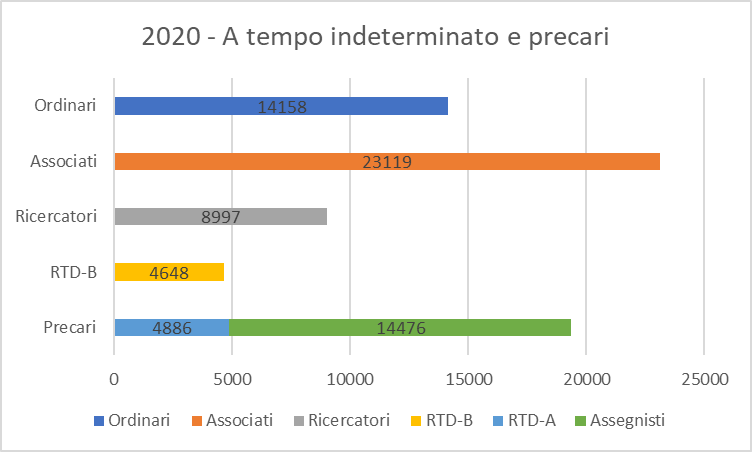

Nella figura seguente, proviamo a distinguere le figure a tempo indeterminato – Professori ordinari, associati e ricercatori – da quella a “tempo indeterminato in pectore ” degli RTD-B, e da quelle effettivamente a tempo determinato. Da queste ultime abbiamo escluso gli RTD 2005 per la loro estrema esiguità (31 in valori assoluti nel 2020).

Figura 99 . Numerosità dei docenti/ricercatori e degli assegnisti. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

In questa figura i ricercatori a tempo indeterminato e gli RTD-B sono, come abbiamo detto, accomunati dal destino di diventare professori associati se abilitati [69] o di “uscire”: i primi per pensionamento, i secondi dall’alveo del “tempo indeterminato”.

Ma anche i “precari” hanno sicuramente un punto in comune: competono tutti per diventare RTD-B e l’alternativa a questo esito è l’uscita dal sistema della ricerca (quanto meno della ricerca universitaria).

In breve, ferma restando la legislazione, la linea dei ricercatori a tempo indeterminato è destinata a scomparire, la linea degli RTD-B sarà come sempre legata alle disposizioni sul turnover e a eventuali futuri “piani straordinari”, e la base di questa figura geometrica – che potremmo definire come una piramide con una strozzatura appena sopra la base – sarà definitivamente costituita soltanto da “precari” con prospettive di stabilizzazione piuttosto incerte.

Iniziamo con l’identificare la numerosità degli strutturati.

Tabella 182 . Numerosità dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca .

|

Anno |

Professori Ordinari |

Professori Associati |

Ricercatori Universitari |

Totale |

Totale |

% sul totale generale |

||||

|

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

|||

|

2008 |

3568 |

15366 |

6177 |

12079 |

11546 |

14038 |

21291 |

41483 |

62774 |

98,50% |

|

2009 |

3422 |

14458 |

5985 |

11580 |

11502 |

13933 |

20909 |

39971 |

60880 |

98,42% |

|

2010 |

3185 |

12669 |

5816 |

11142 |

11289 |

13647 |

20290 |

37458 |

57748 |

97,67% |

|

2011 |

3148 |

12097 |

5760 |

10868 |

11131 |

13458 |

20039 |

36423 |

56462 |

97,00% |

|

2012 |

3031 |

11492 |

5629 |

10517 |

11029 |

13233 |

19689 |

35242 |

54931 |

95,61% |

|

2013 |

2934 |

10958 |

5529 |

10277 |

10822 |

12918 |

19285 |

34153 |

53438 |

94,40% |

|

2014 |

2832 |

10437 |

6238 |

11301 |

9757 |

11273 |

18827 |

33011 |

51838 |

93,22% |

|

2015 |

2777 |

10106 |

7308 |

12728 |

8288 |

9144 |

18373 |

31978 |

50351 |

91,94% |

|

2016 |

2880 |

10096 |

7410 |

12514 |

7650 |

8332 |

17940 |

30942 |

48882 |

89,61% |

|

2017 |

2958 |

9899 |

7546 |

12573 |

7055 |

7555 |

17559 |

30027 |

47586 |

87,87% |

|

2018 |

3130 |

10054 |

7982 |

12801 |

6195 |

6406 |

17307 |

29261 |

46568 |

85,17% |

|

2019 |

3395 |

10293 |

8747 |

13535 |

5301 |

5400 |

17443 |

29228 |

46671 |

83,53% |

|

2020 |

3586 |

10572 |

9325 |

13794 |

4466 |

4531 |

17377 |

28897 |

46274 |

82,27% |

Nel 2008, per quanto fossero state già introdotte figure a tempo determinato dalla legge 230/2005 , la c.d. “Moratti”, la quasi totalità dei docenti/ricercatori contabilizzati dal sistema Miur-Cineca era di ruolo. Nei 12 anni intercorsi le cose sono significativamente cambiate per la radicale modifica del sistema di reclutamento già prefigurato dalla “Moratti” e definitivamente entrato in auge con la legge 240/2010 . Quest’ultima legge ha eliminato la figura di ricercatore a tempo indeterminato e ha introdotto le due figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e B delle quali si sono già brevemente delineate le caratteristiche. Tutti i nuovi reclutati a partire dal 2010 sono allora a tempo determinato, almeno formalmente, perché, come abbiamo visto, gli RTD-B abilitati sono “virtualmente a tempo indeterminato”.

Tabella 183 . Numerosità dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato. Anni 2008-2020. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD 2005 |

RTD-A |

RTD-B |

Straordinari t.d. |

Totale |

Totale |

% sul totale generale |

|||||

|

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

Donne |

Uomini |

|||

|

2008 |

183 |

273 |

4 |

10 |

187 |

283 |

470 |

0,74% |

||||

|

2009 |

243 |

382 |

5 |

16 |

248 |

398 |

646 |

1,04% |

||||

|

2010 |

455 |

677 |

3 |

2 |

8 |

33 |

463 |

715 |

1178 |

1,99% |

||

|

2011 |

597 |

821 |

73 |

77 |

2 |

5 |

11 |

37 |

683 |

940 |

1623 |

2,79% |

|

2012 |

533 |

704 |

484 |

637 |

6 |

14 |

12 |

52 |

1035 |

1407 |

2442 |

4,25% |

|

2013 |

405 |

515 |

854 |

1117 |

49 |

65 |

27 |

90 |

1335 |

1787 |

3122 |

5,52% |

|

2014 |

291 |

344 |

1115 |

1492 |

116 |

182 |

35 |

161 |

1557 |

2179 |

3736 |

6,72% |

|

2015 |

205 |

236 |

1275 |

1682 |

268 |

432 |

48 |

249 |

1796 |

2599 |

4395 |

8,03% |

|

2016 |

102 |

108 |

1374 |

1873 |

758 |

1134 |

52 |

249 |

2286 |

3364 |

5650 |

10,36% |

|

2017 |

38 |

42 |

1601 |

2090 |

998 |

1437 |

54 |

295 |

2691 |

3864 |

6555 |

12,10% |

|

2018 |

25 |

30 |

1757 |

2236 |

1519 |

2146 |

66 |

319 |

3367 |

4731 |

8098 |

14,81% |

|

2019 |

25 |

26 |

2029 |

2405 |

1777 |

2503 |

80 |

348 |

3911 |

5282 |

9193 |

16,45% |

|

2020 |

16 |

15 |

2225 |

2661 |

1928 |

2720 |

83 |

319 |

4252 |

5715 |

9967 |

17,72% |

A partire dalla legge 240/2010 fra i docenti/ricercatori a tempo indeterminato c’è dunque un ruolo “in esaurimento”, quello dei ricercatori universitari (RU), del quale esamineremo ora brevemente le caratteristiche.

Benché la legge che istituiva il ruolo vietasse esplicitamente l’attribuzione di incarichi di docenza ai ricercatori universitari ( DPR 382/1980, art. 1 ), dal 1990 ( L. 341/90, art. 12 ) i ricercatori confermati – e dal 1995 anche i non confermati – possono dare il loro consenso all’attribuzione da parte delle strutture didattiche di affidamenti o supplenze di corsi o moduli. Da quel momento una parte progressivamente sempre più notevole dell’offerta didattica è sostenuta da ricercatori a tempo indeterminato. Nello stesso tempo la messa in esaurimento prevista a partire dal 2013 dalla legge 230/2005 (la c.d. “legge Moratti”) e anticipata al 2011 dalla legge 240/2010 (la c.d. “legge Gelmini”), e la istituzione, con questa stessa legge, della figura di RDT-B, mette i ricercatori a tempo indeterminato su una sorta di binario morto. Ripetute misure legislative e interventi finanziari sono stati diretti a favorire il passaggio dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale a professori associati. Già la legge 240/2010 aveva riservato a questo scopo apposite risorse per gli anni 2011 e seguenti, sulla base di un piano straordinario poi attuato con decreti ministeriali del 2011 e del 2012 e messo in atto a partire dal 2014, dopo i risultati della prima tornata di abilitazioni. Il passaggio dei ricercatori abilitati alla seconda fascia è proseguito con alterne vicende ma, come abbiamo visto, il 36,08% dei ricercatori in servizio nel 2010 è ancora “in esaurimento” e il 40,89% di essi è abilitato alla prima o alla seconda fascia. L’ultimo provvedimento in merito è un nuovo “piano straordinario” ( D.M. 84, 14 maggio 2020 ) per la progressione di carriera di circa 1.034 ricercatori a tempo indeterminato abilitati, che dovrebbero diventare professori associati entro il 2022.

In breve, a dieci anni dalla messa in esaurimento, i ricercatori a tempo indeterminato sono ancora il 16% dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e determinato (valore assoluto: 8.997): RTD-A e RTD-B sommati ne sono il 17% (valore assoluto 9.534).

Nel corso dell’esposizione ci siamo già soffermati su alcune caratteristiche di questa fascia, ma le dedicheremo qui ulteriore spazio per riassumere e completare alcune informazioni.

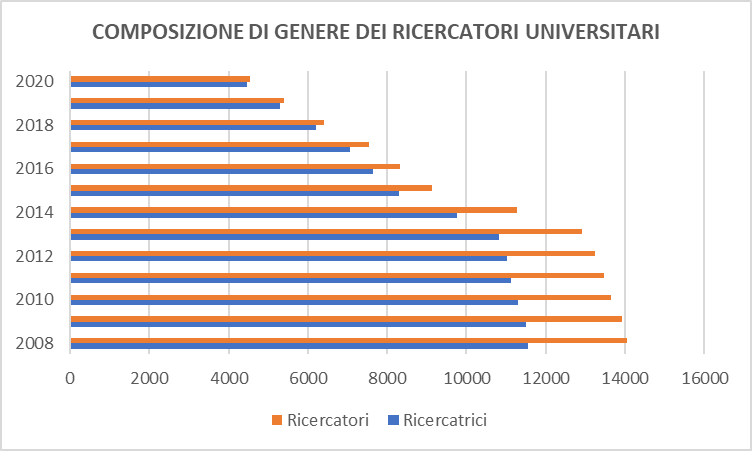

Come si evince dalle tabelle e dal grafico seguenti, la messa in esaurimento della figura di ricercatore a tempo indeterminato sta producendo effetti differenti fra ricercatori e ricercatrici.

Tabella 184 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Ricercatrici |

Ricercatori |

Totale |

|

2008 |

11546 |

14038 |

25584 |

|

2009 |

11502 |

13933 |

25435 |

|

2010 |

11289 |

13647 |

24936 |

|

2011 |

11131 |

13458 |

24589 |

|

2012 |

11029 |

13233 |

24262 |

|

2013 |

10822 |

12918 |

23740 |

|

2014 |

9757 |

11273 |

21030 |

|

2015 |

8288 |

9144 |

17432 |

|

2016 |

7650 |

8332 |

15982 |

|

2017 |

7055 |

7555 |

14610 |

|

2018 |

6195 |

6406 |

12601 |

|

2019 |

5301 |

5400 |

10701 |

|

2020 |

4466 |

4531 |

8997 |

|

-61,32% |

-67,72% |

-64,83% |

I ricercatori a tempo indeterminato sono diminuiti del 67,72% e le ricercatrici del 61,32%, per un decremento del totale della fascia del 64,83%.

Tabella 185 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Ricercatrici |

Ricercatori |

|

2008 |

45,1% |

54,9% |

|

2009 |

45,2% |

54,8% |

|

2010 |

45,3% |

54,7% |

|

2011 |

45,3% |

54,7% |

|

2012 |

45,5% |

54,5% |

|

2013 |

45,6% |

54,4% |

|

2014 |

46,4% |

53,6% |

|

2015 |

47,5% |

52,5% |

|

2016 |

47,9% |

52,1% |

|

2017 |

48,3% |

51,7% |

|

2018 |

49,2% |

50,8% |

|

2019 |

49,5% |

50,5% |

|

2020 |

49,6% |

50,4% |

Ne deriva che la percentuale di ricercatrici sul totale della fascia cresce, pur non raggiungendo ancora – a livello nazionale – il 50%. Il grafico seguente (che ripropone in valori assoluti i contenuti della Figura 7 ) visualizza questa dinamica.

Figura 100 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

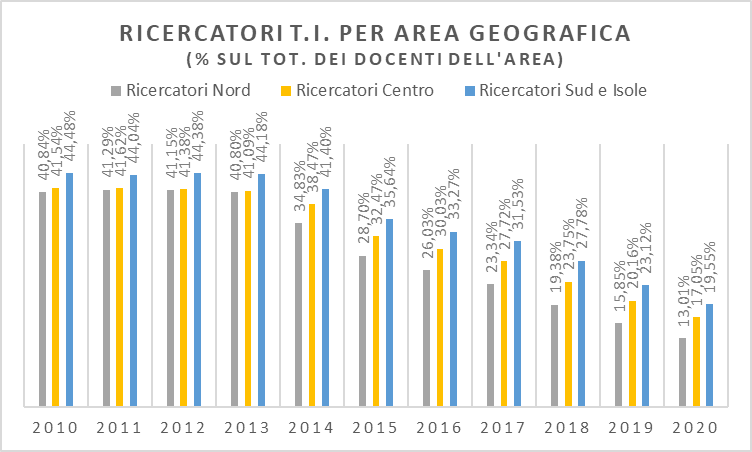

Si è più volte ricordato, nelle precedenti sezioni, che le dinamiche dell’ esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato hanno volumi e velocità differenti nelle tre macro-aree del Paese, così che la variazione percentuale dal 2008 al 2020 è stata – rispetto alla già ricordata media nazionale del -64,83% – del -68,64% al Nord, del -63,74% al Centro e del -61,03% al Sud e nelle Isole.

Nella seguente tabella metteremo in evidenza la percentuale di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato sul totale docenti/ricercatori nelle tre macro-aree del Paese.

Tabella 186 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Ricercatori Nord |

Ricercatori Centro |

Ricercatori Sud e Isole |

|

2008 |

39,36% |

38,78% |

42,29% |

|

2009 |

40,28% |

39,74% |

43,36% |

|

2010 |

40,84% |

41,54% |

44,48% |

|

2011 |

41,29% |

41,62% |

44,04% |

|

2012 |

41,15% |

41,38% |

44,38% |

|

2013 |

40,80% |

41,09% |

44,18% |

|

2014 |

34,83% |

38,47% |

41,40% |

|

2015 |

28,70% |

32,47% |

35,64% |

|

2016 |

26,03% |

30,03% |

33,27% |

|

2017 |

23,34% |

27,72% |

31,53% |

|

2018 |

19,38% |

23,75% |

27,78% |

|

2019 |

15,85% |

20,16% |

23,12% |

|

2020 |

13,01% |

17,05% |

19,55% |

Come si evince dalla tabella, la percentuale di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato sul totale dei docenti/ricercatori dell’area è storicamente più alta al Sud e nelle Isole. Tuttavia, mentre tale differenza nel 2008 era di meno di 3 punti percentuali rispetto alle regioni del Nord e di circa 3,5 punti percentuali rispetto al Centro, nel 2020 tali differenze diventano di oltre 6 punti percentuali rispetto al Nord e di circa 2,5 punti rispetto al Centro. Ciò è evidenziato dal grafico seguente, che prende in considerazione gli anni dall’introduzione della legge “Gelmini” e dalla messa in esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato al 2020.

Figura 101 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale dell’area geografica. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella tabella seguente presentiamo le percentuali di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato delle tre macro-aree del Paese sul totale delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato italiani.

Tabella 187 . Distribuzione dei ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Ricercatori Nord |

Ricercatori Centro |

Ricercatori Sud e Isole |

|

2008 |

40,92% |

25,45% |

33,63% |

|

2009 |

40,87% |

25,56% |

33,56% |

|

2010 |

40,71% |

25,99% |

33,30% |

|

2011 |

41,47% |

25,66% |

32,86% |

|

2012 |

41,59% |

25,29% |

33,12% |

|

2013 |

41,68% |

25,13% |

33,18% |

|

2014 |

39,65% |

26,10% |

34,25% |

|

2015 |

38,99% |

26,04% |

34,97% |

|

2016 |

38,56% |

26,14% |

35,30% |

|

2017 |

37,86% |

26,11% |

36,03% |

|

2018 |

37,27% |

25,91% |

36,82% |

|

2019 |

36,75% |

26,27% |

36,98% |

|

2020 |

36,49% |

26,24% |

37,27% |

|

Variaz. punti perc. |

-4,43 |

+0,79 |

+3,64 |

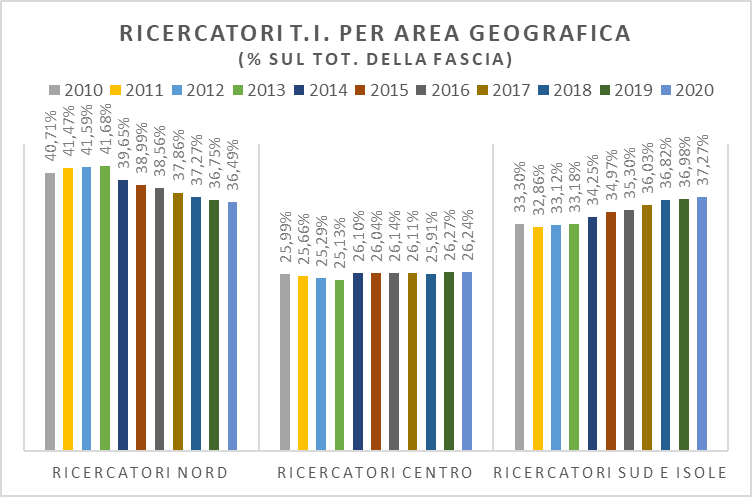

Possiamo osservare che, come è evidente anche nel grafico seguente, le percentuali sul totale della fascia decrescono al Nord di oltre 4 punti percentuali (4,43) e viceversa crescono al Centro (meno di un punto percentuale: 0,79), e al Sud e nelle Isole di oltre 3 punti percentuali (3,64).

Figura 102 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

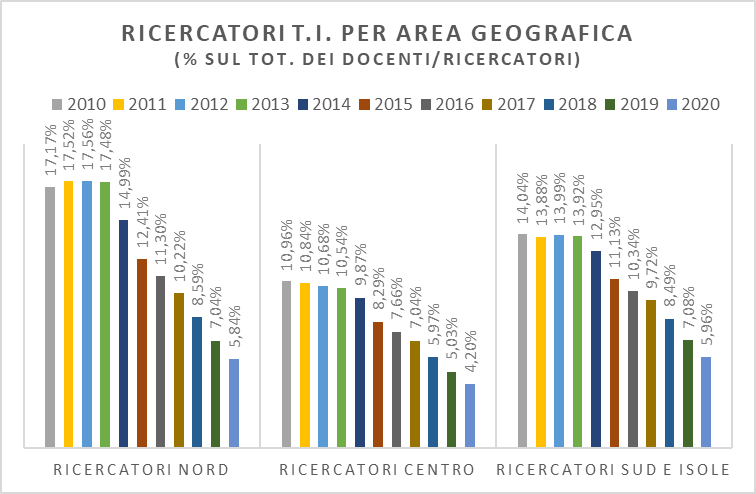

Nel grafico seguente presenteremo, in valori percentuali, la consistenza della fascia sul totale generale dei docenti/ricercatori nelle tre macro-aree del Paese, evidenziando in tal modo le differenti dinamiche della decrescita.

Figura 103 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sui totali generali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Nella tabella e nel grafico seguenti si ribadisce, in valori percentuali sui totali dei docenti/ricercatori delle aree geografiche, quanto già evidenziato dai valori assoluti: una differente incidenza dei ricercatori a tempo indeterminato sul totale dei docenti/ricercatori nelle macro-aree e il passaggio da una situazione di maggiore numerosità della componente maschile della fascia si è passati a una quasi-parità.

Tabella 188 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori dell’area geografica. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

NORD |

CENTRO |

SUD e ISOLE |

|||

|

Ricercatrici |

Ricercatori |

Ricercatrici |

Ricercatori |

Ricercatrici |

Ricercatori |

|

|

2008 |

17,66% |

21,70% |

17,71% |

21,08% |

19,06% |

23,24% |

|

2009 |

18,08% |

22,21% |

18,19% |

21,54% |

19,61% |

23,76% |

|

2010 |

18,36% |

22,48% |

19,03% |

22,51% |

20,12% |

24,36% |

|

2011 |

18,58% |

22,71% |

18,92% |

22,69% |

20,01% |

24,03% |

|

2012 |

18,59% |

22,56% |

18,90% |

22,48% |

20,26% |

24,12% |

|

2013 |

18,41% |

22,39% |

18,84% |

22,24% |

20,31% |

23,87% |

|

2014 |

16,06% |

18,77% |

17,88% |

20,59% |

19,32% |

22,08% |

|

2015 |

13,60% |

15,10% |

15,44% |

17,04% |

17,01% |

18,63% |

|

2016 |

12,43% |

13,60% |

14,32% |

15,71% |

16,02% |

17,25% |

|

2017 |

11,24% |

12,10% |

13,33% |

14,39% |

15,31% |

16,21% |

|

2018 |

9,53% |

9,85% |

11,51% |

12,24% |

13,79% |

13,99% |

|

2019 |

7,87% |

7,97% |

9,92% |

10,24% |

11,48% |

11,65% |

|

2020 |

6,46% |

6,55% |

8,35% |

8,69% |

9,79% |

9,76% |

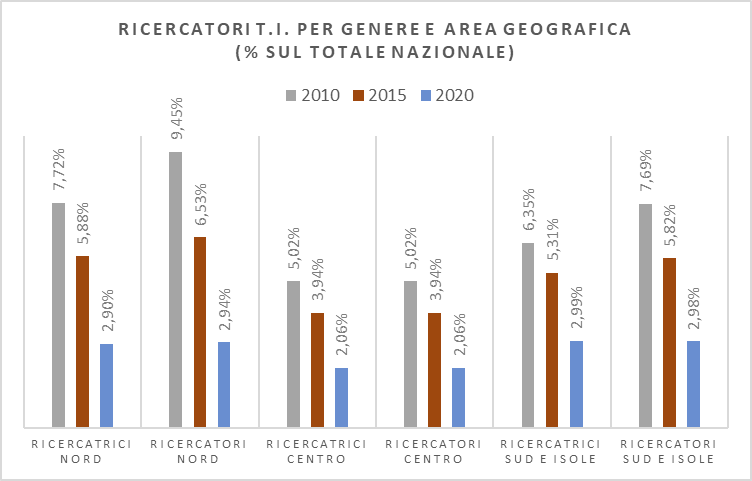

Vediamo ora l’incidenza percentuale delle ricercatrici e dei ricercatori delle tre macro-aree sul totale nazionale negli anni 2010, 2015, 2020.

Figura 104 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

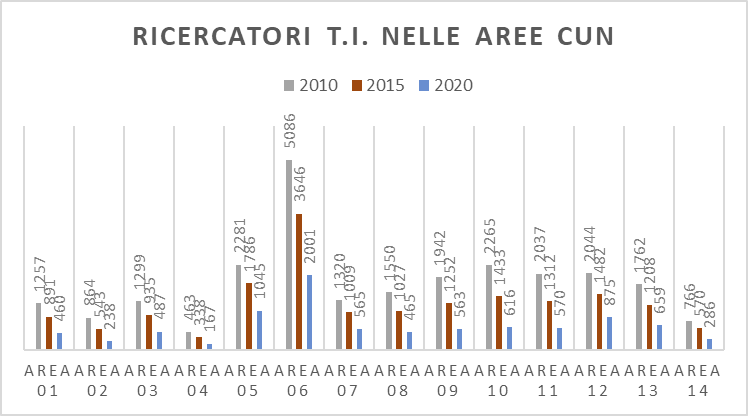

Anticipiamo ora alcune osservazioni sulla numerosità delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato nelle 14 aree Concorsuali individuate dal Consiglio Universitario Nazionale, note come aree CUN.

Nella tabella seguente presentiamo la numerosità della fascia nelle aree CUN dal 2008 al 2020 in valori assoluti e le variazioni percentuali nel periodo preso in esame.

Tabella 189 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2008-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Area 01 |

Area 02 |

Area 03 |

Area 04 |

Area 05 |

Area 06 |

Area 07 |

Area 08 |

Area 09 |

Area 10 |

Area 11 |

Area 12 |

Area 13 |

Area 14 |

Totale |

|

2008 |

1279 |

888 |

1288 |

475 |

2342 |

5382 |

1324 |

1618 |

1926 |

2373 |

2106 |

2066 |

1762 |

755 |

25584 |

|

2009 |

1278 |

880 |

1293 |

466 |

2314 |

5257 |

1334 |

1585 |

1925 |

2364 |

2086 |

2098 |

1784 |

771 |

25435 |

|

2010 |

1257 |

864 |

1299 |

463 |

2281 |

5086 |

1320 |

1550 |

1942 |

2265 |

2037 |

2044 |

1762 |

766 |

24936 |

|

2011 |

1250 |

882 |

1310 |

458 |

2303 |

4940 |

1332 |

1511 |

1958 |

2207 |

1961 |

1994 |

1717 |

766 |

24589 |

|

2012 |

1252 |

869 |

1310 |

456 |

2280 |

4774 |

1330 |

1499 |

1931 |

2182 |

1932 |

1962 |

1724 |

761 |

24262 |

|

2013 |

1232 |

854 |

1302 |

455 |

2256 |

4596 |

1297 |

1475 |

1909 |

2122 |

1881 |

1915 |

1694 |

752 |

23740 |

|

2014 |

1100 |

715 |

1135 |

403 |

2075 |

4231 |

1182 |

1288 |

1565 |

1829 |

1645 |

1706 |

1498 |

658 |

21030 |

|

2015 |

891 |

543 |

935 |

338 |

1786 |

3646 |

1009 |

1027 |

1252 |

1433 |

1312 |

1482 |

1208 |

570 |

17432 |

|

2016 |

818 |

473 |

860 |

317 |

1666 |

3388 |

933 |

926 |

1128 |

1277 |

1196 |

1374 |

1101 |

525 |

15982 |

|

2017 |

755 |

407 |

789 |

279 |

1557 |

3119 |

858 |

850 |

1022 |

1145 |

1078 |

1269 |

999 |

483 |

14610 |

|

2018 |

645 |

345 |

683 |

243 |

1398 |

2687 |

765 |

713 |

828 |

959 |

895 |

1149 |

861 |

430 |

12601 |

|

2019 |

548 |

285 |

589 |

201 |

1212 |

2342 |

670 |

572 |

687 |

783 |

704 |

998 |

758 |

352 |

10701 |

|

2020 |

460 |

238 |

487 |

167 |

1045 |

2001 |

565 |

465 |

563 |

616 |

570 |

875 |

659 |

286 |

8997 |

|

Variaz. % |

-64,03 |

-73,20 |

-62,19 |

-64,84 |

-55,38 |

-62,82 |

-57,33 |

-71,26 |

-70,77 |

-74,04 |

-72,93 |

-57,65 |

-62,60 |

-62,12 |

-64,83 |

Osserviamo che anche in questo caso – rispetto alla decrescita complessiva del 64,83% – ci sono significativi scostamenti, come è evidente nel grafico seguente che fa riferimento al 2010 (anno della legge 240), a un anno intermedio (2015) e alla situazione attuale.

Figura 105 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015,2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

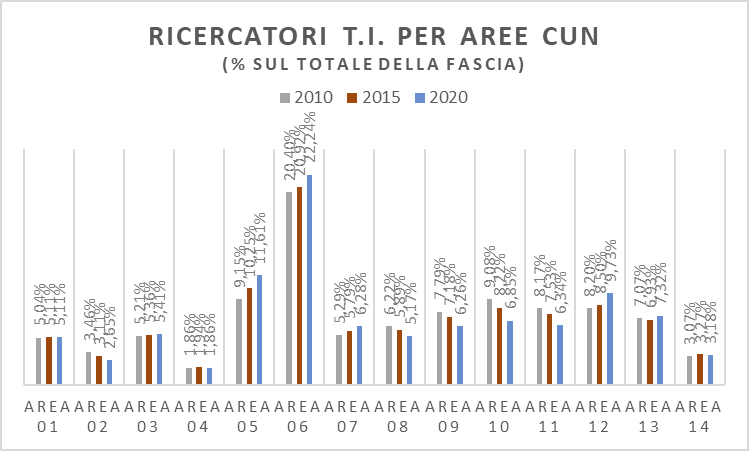

Nella tabella e nel grafico seguenti la differenza fra le dinamiche di decrescita viene evidenziata attraverso l’uso delle percentuali sui totali della fascia dal 2008 al 2020.

Tabella 190 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2008-2020. Valori percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Area 01 |

Area 02 |

Area 03 |

Area 04 |

Area 05 |

Area 06 |

Area 07 |

Area 08 |

Area 09 |

Area 10 |

Area 11 |

Area 12 |

Area 13 |

Area 14 |

|

2008 |

5,00% |

3,47% |

5,03% |

1,86% |

9,15% |

21,04% |

5,18% |

6,32% |

7,53% |

9,28% |

8,23% |

8,08% |

6,89% |

2,95% |

|

2009 |

5,02% |

3,46% |

5,08% |

1,83% |

9,10% |

20,67% |

5,24% |

6,23% |

7,57% |

9,29% |

8,20% |

8,25% |

7,01% |

3,03% |

|

2010 |

5,04% |

3,46% |

5,21% |

1,86% |

9,15% |

20,40% |

5,29% |

6,22% |

7,79% |

9,08% |

8,17% |

8,20% |

7,07% |

3,07% |

|

2011 |

5,08% |

3,59% |

5,33% |

1,86% |

9,37% |

20,09% |

5,42% |

6,15% |

7,96% |

8,98% |

7,98% |

8,11% |

6,98% |

3,12% |

|

2012 |

5,16% |

3,58% |

5,40% |

1,88% |

9,40% |

19,68% |

5,48% |

6,18% |

7,96% |

8,99% |

7,96% |

8,09% |

7,11% |

3,14% |

|

2013 |

5,19% |

3,60% |

5,48% |

1,92% |

9,50% |

19,36% |

5,46% |

6,21% |

8,04% |

8,94% |

7,92% |

8,07% |

7,14% |

3,17% |

|

2014 |

5,23% |

3,40% |

5,40% |

1,92% |

9,87% |

20,12% |

5,62% |

6,12% |

7,44% |

8,70% |

7,82% |

8,11% |

7,12% |

3,13% |

|

2015 |

5,11% |

3,11% |

5,36% |

1,94% |

10,25% |

20,92% |

5,79% |

5,89% |

7,18% |

8,22% |

7,53% |

8,50% |

6,93% |

3,27% |

|

2016 |

5,12% |

2,96% |

5,38% |

1,98% |

10,42% |

21,20% |

5,84% |

5,79% |

7,06% |

7,99% |

7,48% |

8,60% |

6,89% |

3,28% |

|

2017 |

5,17% |

2,79% |

5,40% |

1,91% |

10,66% |

21,35% |

5,87% |

5,82% |

7,00% |

7,84% |

7,38% |

8,69% |

6,84% |

3,31% |

|

2018 |

5,12% |

2,74% |

5,42% |

1,93% |

11,09% |

21,32% |

6,07% |

5,66% |

6,57% |

7,61% |

7,10% |

9,12% |

6,83% |

3,41% |

|

2019 |

5,12% |

2,66% |

5,50% |

1,88% |

11,33% |

21,89% |

6,26% |

5,35% |

6,42% |

7,32% |

6,58% |

9,33% |

7,08% |

3,29% |

|

2020 |

5,11% |

2,65% |

5,41% |

1,86% |

11,61% |

22,24% |

6,28% |

5,17% |

6,26% |

6,85% |

6,34% |

9,73% |

7,32% |

3,18% |

|

Variaz. punti perc. |

+0,11 |

-0,82 |

+0,38 |

0,00 |

+2,46 |

+1,20 |

+1,10 |

-1,15 |

-1,27 |

-2,43 |

-1,89 |

+1,65 |

+0,43 |

+0,23 |

Vediamo che in molte aree l’incidenza percentuale dei ricercatori a tempo indeterminato sul totale della fascia sale, il che segnala che fra le 14 aree CUN alcune sono più veloci di altre nell’“esaurimento” di queste figure. Le aree in questione sono in particolare l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e l’Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, ma anche l’Area 08 – Ingegneria civile e Architettura, l’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione e, in misura minore, l’Area 02 – Scienze fisiche.

Figura 106 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

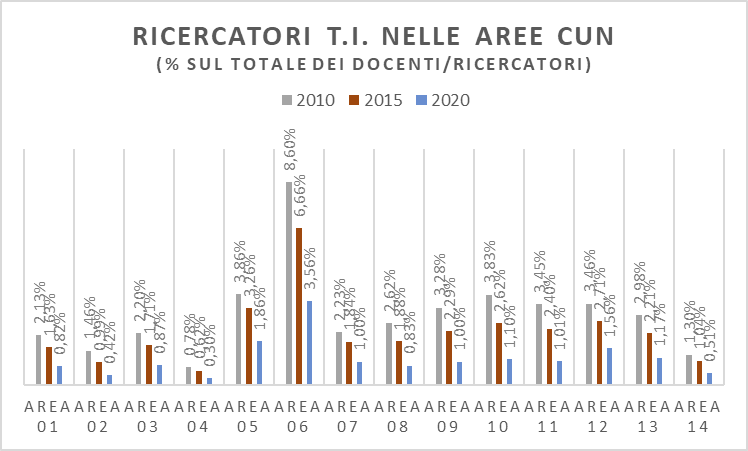

Concludiamo con un grafico in cui si visualizza l’incidenza dei ricercatori a tempo indeterminato delle 14 aree CUN sul totale dei docenti/ricercatori nelle aree CUN negli anni 2010, 2015 e 2020.

Figura 107 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sui totali generali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

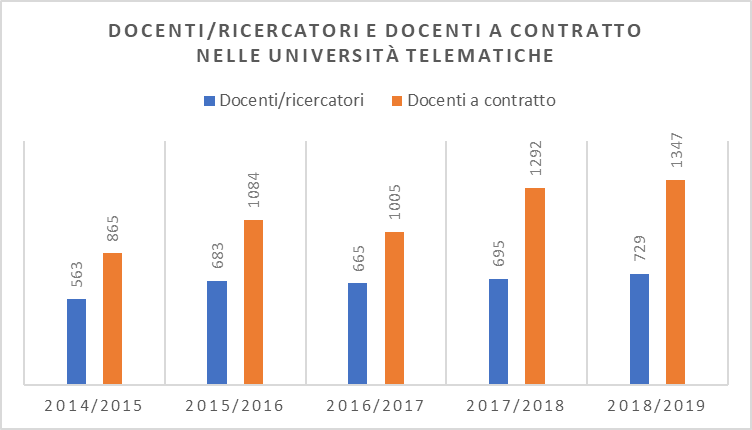

Nel campo dei docenti/ricercatori a tempo determinato (escludendo gli RTD 2005, ormai residuali) abbiamo posizioni molto diverse. Gli RTD-B sono assunti con una sorta di tenure track : scaduto il contratto triennale, a patto di aver superato l’ASN, diventano quasi automaticamente professori associati. Molto diversa è la situazione degli RTD-A, che non hanno certezze allo scadere del triennio. C’è poi una terza figura a tempo determinato, gli Straordinari a tempo determinato, introdotti dalla legge 230/2005 , sulla cui esistenza spesso si sorvola, vista la scarsa numerosità, ma che abbiamo visto ricoprire un certo ruolo nel sistema universitario privato, soprattutto nelle università telematiche.

Nei paragrafi seguenti ci occuperemo allora di coloro per i quali l’assunzione a tempo determinato è una tappa nel percorso di stabilizzazione – vale a dire i ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo B – e di coloro che partecipano alla docenza in maniera temporanea ma nella fascia più alta.

I ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo A verranno invece compresi nell’area del “precariato”, anche se il loro è un precariato un po’ più stabile di quello di altre figure di precari con contratti annuali o semestrali.

Come abbiamo più volte accennato, l’art. 24 della legge 240/2010 ha istituito due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Entrambe le figure sono scelte mediante procedure pubbliche disciplinate dai regolamenti delle università, e destinate ai dottori di ricerca (o ai possessori di specializzazione medica) e che prevedono la valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato e una discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica.

La legge 240/2010 indica un minimo di ore di impegno didattico per gli RTD ma non si esprime riguardo alla loro articolazione interna (quante ore di lezione frontale e quante invece, ad esempio, di assistenza agli studenti). Anche questo aspetto è quindi regolato dai regolamenti di ateneo.

Quelli da ricercatore a tempo determinato di tipo B, sono contratti triennali riservati a candidati che hanno usufruito di contratti di RTD-A, o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, o che hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di RTD 2005, o ancora di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere per almeno 3 anni, anche non consecutivi.

Nel terzo anno di contratto, il titolare di contratto RTD-B che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale è sottoposto alla valutazione della propria università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, [70] è inquadrato come professore associato.

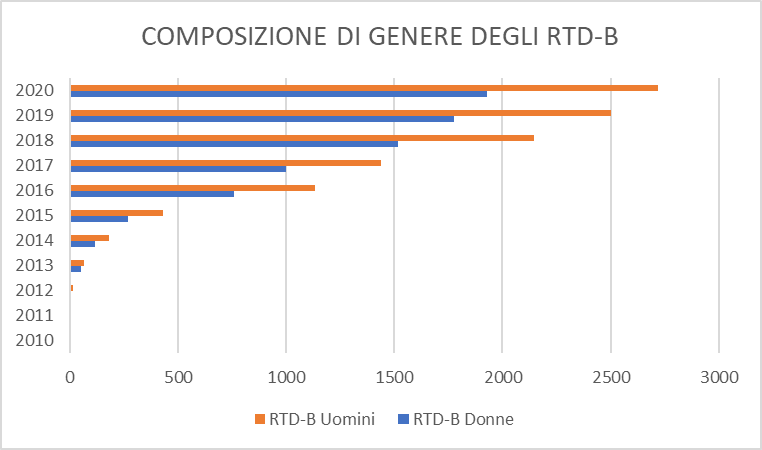

In questo paragrafo riassumeremo, raccogliendole e sistematizzandole, le caratteristiche degli RTD-B già emerse nel corso della trattazione.

Cominciamo, come di consueto, con i valori assoluti, declinati per genere.

Nel grafico e nella tabella qui di seguito riproponiamo in valori assoluti la numerosità delle donne e degli uomini nel periodo 2010-2020 già evidenziata nella Figura 10 .

Tabella 191 . Numerosità degli RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-B Donne |

RTD-B Uomini |

Totale |

|

2010 |

2 |

2 |

|

|

2011 |

2 |

5 |

7 |

|

2012 |

6 |

14 |

20 |

|

2013 |

49 |

65 |

114 |

|

2014 |

116 |

182 |

298 |

|

2015 |

268 |

432 |

700 |

|

2016 |

758 |

1134 |

1892 |

|

2017 |

998 |

1437 |

2435 |

|

2018 |

1519 |

2146 |

3665 |

|

2019 |

1777 |

2503 |

4280 |

|

2020 |

1928 |

2720 |

4648 |

Figura 108 . Numerosità degli RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Procediamo ora con le percentuali della composizione di genere della fascia di cui alla Figura 10 .

Tabella 192 . RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-B Donne |

RTD-B Uomini |

|

2010 |

0% |

100,00% |

|

2011 |

28,57% |

71,43% |

|

2012 |

30,00% |

70,00% |

|

2013 |

42,98% |

57,02% |

|

2014 |

38,93% |

61,07% |

|

2015 |

38,29% |

61,71% |

|

2016 |

40,06% |

59,94% |

|

2017 |

40,99% |

59,01% |

|

2018 |

41,45% |

58,55% |

|

2019 |

41,52% |

58,48% |

|

2020 |

41,48% |

58,52% |

|

Media |

34,93% |

65,07% |

Osserviamo che la percentuale media di donne (34,93%) e uomini (65,07%) negli RTD-B è più sfavorevole alle donne di quella degli associati nello stesso arco di tempo. A questo risultato contribuisce in maniera significativa il fatto che nel 2010 i primi 2 RTD-B assunti in Lombardia erano uomini, fenomeno che si ripete con significativa frequenza negli anni successivi, ovunque si inauguri il reclutamento delle nuove figure. Ad esempio, come si vedrà meglio in seguito, 7 aree CUN su 14 – in anni che vanno dal 2010 al 2013 – inaugurano il reclutamento di RTD-B con un 100% di uomini. [71] E, in ogni caso, non si dà mai il caso contrario. Unica eccezione parziale è l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, dove il reclutamento di RTD-B si inaugura nel 2013 con il 66,67% di donne (che nel 2020 sono però diventate il 45,14% della fascia).

Per fare un raffronto con le altre fasce o, meglio, con la fascia in cui gli RTD-B sono virtualmente assunti – gli associati – dal 2010 al 2020 la media di donne nel ruolo di associato è del 36,68% sul totale della fascia, contro un 63,32% di uomini. La media di donne RTD-B è poi molto più bassa di quella delle ricercatrici a tempo indeterminato nella loro fascia: dal 2008 al 2010 la media delle ricercatrici a tempo indeterminato sul totale era del 45,21% contro il 54,79% dei ricercatori; dalla messa in esaurimento, e dunque dal 2011 al 2020, la media è stata del 47,47% di donne e del 52,53% di uomini, il che confermerebbe che, come si è detto più volte, la fascia si svuota più velocemente di uomini che di donne.

Diamo ora uno sguardo al reclutamento degli RTD-B.

Tabella 193 . Numerosità e crescita degli RTD-B. Anni 2010-2020. Valori assoluti, differenza e percentuali rispetto all’anno precedente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Tot. RTD-B |

Crescita in percentuale |

Crescita in valori Assoluti |

|

2010 |

2 |

||

|

2011 |

7 |

250,00% |

5 |

|

2012 |

20 |

185,71% |

13 |

|

2013 |

114 |

470,00% |

94 |

|

2014 |

298 |

161,40% |

184 |

|

2015 |

700 |

134,90% |

402 |

|

2016 |

1892 |

170,29% |

1192 |

|

2017 |

2435 |

28,70% |

543 |

|

2018 |

3665 |

50,51% |

1230 |

|

2019 |

4280 |

16,78% |

615 |

|

2020 |

4648 |

8,60% |

368 |

|

Media 2010-2020 |

147,69% |

464,6 |

|

|

Media 2016-2020 |

54,98% |

789,6 |

I dati a nostra disposizione riguardano la numerosità degli RTD-B ad una certa data. Questo ci presenta il quadro di una crescita storicamente non costante, con una forte contrazione negli ultimi anni. Secondo questi dati, dal 2016 al 2020, in termini di valori assoluti la crescita media degli RTD-B risulterebbe di circa 790 nuovi futuri stabilizzati all’anno.

Recentemente sono stati presentati in un’occasione pubblica dati relativi alla numerosità di RTD-B reclutati dal 2016 al 2019. [72] Mentre i dati a nostra disposizione registrano una situazione statica, che rappresenta il risultato di ingressi ed esiti dalla fascia, questi dati si riferiscono, appunto, esclusivamente al reclutamento. I dati sono stati forniti in forma aggregata per i 4 anni e distinti per Area CUN. [73]

Tabella 194 . Reclutamento degli RTD-B per area CUN. Anni 2016-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati ANVUR. [74]

|

Area CUN |

RTD-B – reclutamento 2016-2019 |

Media annuale |

|

Area 01 |

341 |

85,25 |

|

Area 02 |

281 |

70,25 |

|

Area 03 |

291 |

72,75 |

|

Area 04 |

97 |

24,25 |

|

Area 05 |

529 |

132,25 |

|

Area 06 |

745 |

186,25 |

|

Area 07 |

264 |

66,00 |

|

Area 08 |

346 |

86,50 |

|

Area 09 |

607 |

151,75 |

|

Area 10 |

538 |

134,5 |

|

Area 11 |

489 |

122,25 |

|

Area 12 |

325 |

81,25 |

|

Area 13 |

484 |

121,00 |

|

Area 14 |

203 |

50,75 |

|

Totale |

5540 |

1385,00 |

Ricordiamo ora la numerosità degli RTD-B nelle tre macro-aree del nostro Paese. Cominciamo col riassumere qui le serie storiche dei valori assoluti.

Tabella 195 . Numerosità e crescita media degli RTD-B per area geografica. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca .

|

Anno |

RTD-B Nord |

RTD-B Centro |

RTD-B Sud e Isole |

Totale RTD-B |

|

2 |

2 |

|||

|

2011 |

6 |

1 |

7 |

|

|

2012 |

10 |

6 |

4 |

20 |

|

2013 |

67 |

29 |

18 |

114 |

|

2014 |

150 |

89 |

59 |

298 |

|

2015 |

345 |

162 |

193 |

700 |

|

2016 |

903 |

508 |

481 |

1892 |

|

2017 |

1227 |

611 |

597 |

2435 |

|

2018 |

1856 |

885 |

924 |

3665 |

|

2019 |

2201 |

958 |

1121 |

4280 |

|

2020 |

2287 |

1051 |

1310 |

4648 |

|

Crescita media 2016-2020 |

388,4 |

177,8 |

223,4 |

789,6 |

Osserviamo ora la distribuzione degli RTD-B nelle tra macro-aree del Paese in percentuale sul totale della fascia.

Tabella 196 . RTD-B per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-B Nord |

RTD-B Centro |

RTD-B Sud e Isole |

|

2010 |

100,00% |

||

|

2011 |

85,71% |

14,29% |

|

|

2012 |

50,00% |

30,00% |

20,00% |

|

2013 |

58,77% |

25,44% |

15,79% |

|

2014 |

50,34% |

29,87% |

19,80% |

|

2015 |

49,29% |

23,14% |

27,57% |

|

2016 |

47,73% |

26,85% |

25,42% |

|

2017 |

50,39% |

25,09% |

24,52% |

|

2018 |

50,64% |

24,15% |

25,21% |

|

2019 |

51,43% |

22,38% |

26,19% |

|

2020 |

49,20% |

22,61% |

28,18% |

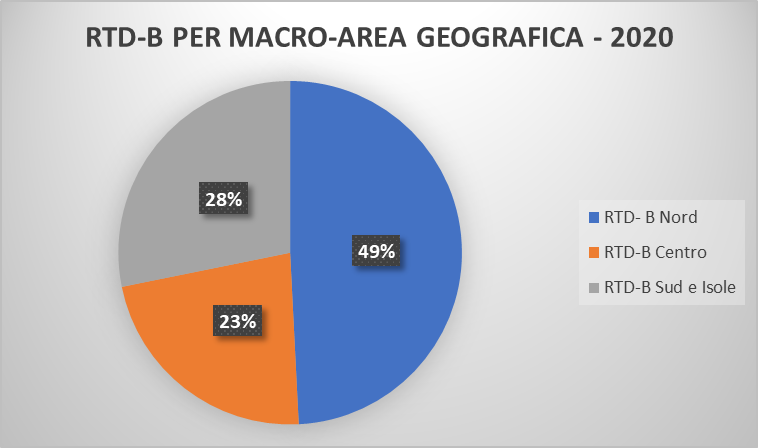

Figura 109 . RTD-B per area geografica. Anno 2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Dalla tabella precedente si evince che la distribuzione di RTD-B nelle tra macro-aree del Paese dal 2012 è in media del 50,87% al Nord, 25,50% al Centro e 23,63% al Sud e nelle Isole.

Raffrontando la distribuzione degli RTD-B alla distribuzione dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e determinato – che nel decennio preso in esame è mediamente 43,62% al Nord, 25,36% al Centro e 31,01% al Sud e nelle Isole – gli RTD-B presentano una concentrazione maggiorata al Nord di oltre 7 punti e diminuita di oltre 7 punti al Sud e nelle Isole.

Osserviamo anche la composizione di genere in percentuale rispetto ai totali delle aree.

Tabella 197 . RTD-B per genere e per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

NORD |

CENTRO |

SUD e ISOLE |

||||

|

Anno |

RTD-B Donne |

RTD-B Uomini |

RTD-B Donne |

RTD-B Uomini |

RTD-B Donne |

RTD-B Uomini |

|

2010 |

0,00% |

100,00% |

||||

|

2011 |

33,33% |

66,67% |

0,00% |

100,00% |

||

|

2012 |

30,00% |

70,00% |

33,33% |

66,67% |

25,00% |

75,00% |

|

2013 |

40,30% |

59,70% |

37,93% |

62,07% |

61,11% |

38,89% |

|

2014 |

36,00% |

64,00% |

32,58% |

67,42% |

55,93% |

44,07% |

|

2015 |

38,55% |

61,45% |

33,33% |

66,67% |

41,97% |

58,03% |

|

2016 |

39,76% |

60,24% |

39,76% |

60,24% |

40,96% |

59,04% |

|

2017 |

41,16% |

58,84% |

41,57% |

58,43% |

40,03% |

59,97% |

|

2018 |

40,36% |

59,64% |

43,73% |

56,27% |

41,45% |

58,55% |

|

2019 |

40,44% |

59,56% |

43,53% |

56,47% |

41,93% |

58,07% |

|

2020 |

40,71% |

59,29% |

42,44% |

57,56% |

42,06% |

57,94% |

|

Media |

34,60% |

65,40% |

38,69% |

61,31% |

39,04% |

60,96% |

Notiamo che la composizione di genere è maggiormente squilibrata in favore degli uomini nell’area Nord del Paese, mentre nel Centro, nel Sud e nelle Isole abbiamo una proporzione di donne e uomini abbastanza simile.

Nella tabella seguente riportiamo la numerosità degli RTD-B nelle regioni italiane, in valori assoluti dal 2010 al 2020, evidenziandone la crescita annua media nel periodo 2016-2020.

Tabella 198 . Numerosità e crescita annua media degli RTD-B nelle regioni italiane. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Abruzzo |

Basilicata |

Calabria |

Campania |

Emilia Romagna |

Friuli |

Lazio |

Liguria |

Lombardia |

Marche |

Molise |

Piemonte |

Puglia |

Sardegna |

Sicilia |

Toscana |

Trentino Alto Adige |

Umbria |

Valle d’Aosta |

Veneto |

Totale |

|

2010 |

2 |

2 |

|||||||||||||||||||

|

2011 |

6 |

1 |

7 |

||||||||||||||||||

|

2012 |

2 |

1 |

1 |

6 |

5 |

2 |

1 |

1 |

1 |

20 |

|||||||||||

|

2013 |

6 |

9 |

39 |

9 |

3 |

17 |

12 |

3 |

1 |

2 |

8 |

3 |

2 |

114 |

|||||||

|

2014 |

1 |

7 |

18 |

50 |

9 |

27 |

6 |

29 |

31 |

27 |

1 |

8 |

24 |

25 |

12 |

6 |

17 |

298 |

|||

|

2015 |

19 |

11 |

78 |

98 |

17 |

68 |

13 |

84 |

35 |

49 |

16 |

35 |

34 |

51 |

36 |

8 |

48 |

700 |

|||

|

2016 |

53 |

9 |

30 |

162 |

221 |

52 |

239 |

50 |

269 |

67 |

11 |

130 |

59 |

59 |

98 |

171 |

64 |

31 |

117 |

1892 |

|

|

2017 |

65 |

9 |

36 |

221 |

247 |

44 |

306 |

90 |

409 |

67 |

11 |

179 |

65 |

70 |

120 |

212 |

69 |

26 |

189 |

2435 |

|

|

2018 |

85 |

15 |

47 |

315 |

395 |

74 |

368 |

114 |

599 |

97 |

20 |

309 |

123 |

78 |

241 |

357 |

94 |

63 |

271 |

3665 |

|

|

2019 |

98 |

15 |

55 |

458 |

460 |

103 |

415 |

129 |

694 |

109 |

15 |

356 |

146 |

98 |

236 |

361 |

105 |

73 |

354 |

4280 |

|

|

2020 |

144 |

18 |

95 |

500 |

463 |

110 |

470 |

113 |

758 |

132 |

18 |

347 |

178 |

115 |

242 |

373 |

124 |

76 |

1 |

371 |

4648 |

|

Crescita media 2016-20 |

25 |

3,6 |

16,8 |

84,4 |

73 |

18,6 |

80,4 |

20 |

134,8 |

19,4 |

15,2 |

59,6 |

32,4 |

16 |

41,6 |

64,4 |

17,6 |

13,6 |

0,2 |

64,6 |

789,6 |

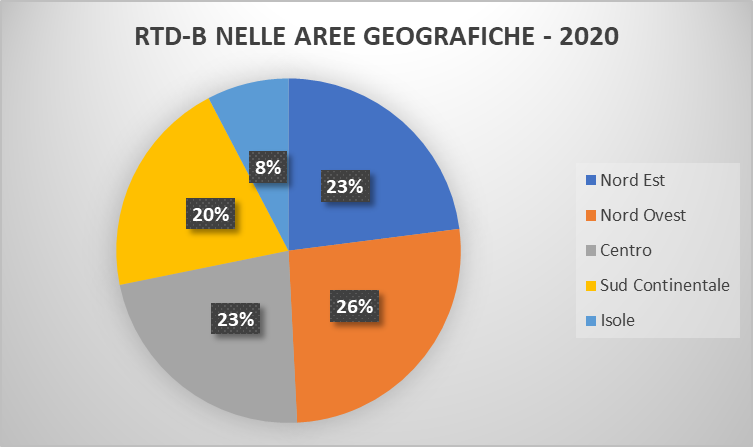

Nel grafico seguente riaggreghiamo i dati della numerosità degli RTD-B nel 2020 nelle aree del Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud continentale e Isole.

Figura 110 . RTD-B nelle aree geografiche. Anno 2020. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

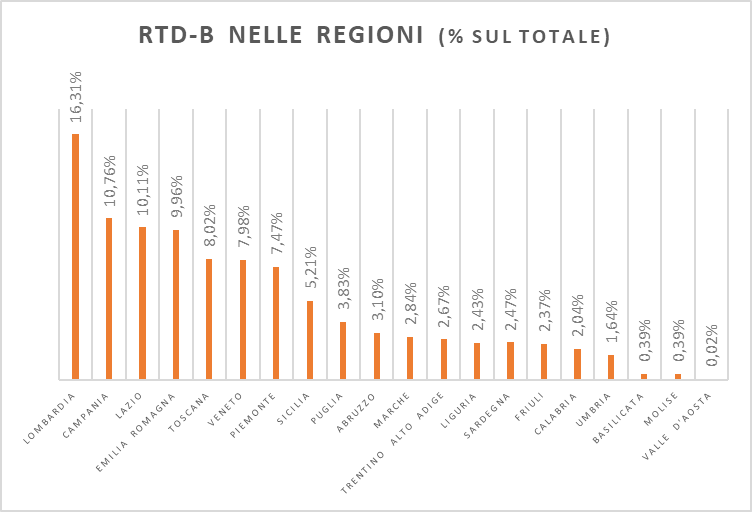

Nel grafico seguente presentiamo la grafica relativa alla Tabella 76 (par. 2.8. Considerazioni sulle differenze regionali e di area geografica ) sulla numerosità degli RTD-B nelle regioni italiane nell’anno 2020, in valori percentuali sul totale della fascia e in ordine decrescente.

Figura 111 . RTD-B nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

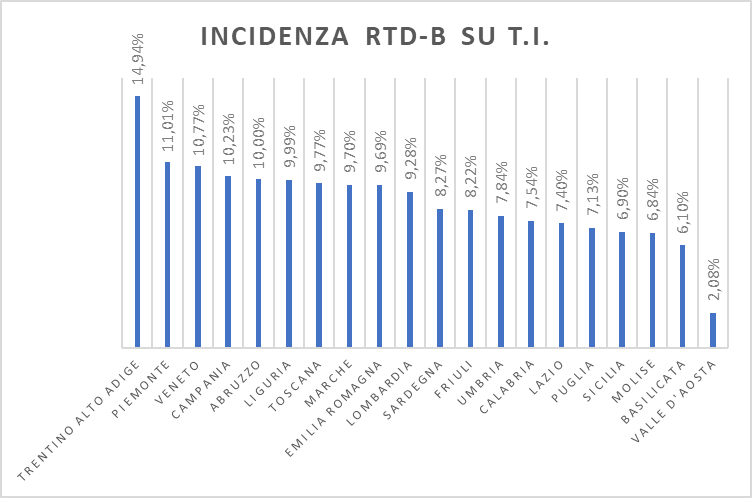

Siccome gli RTD-B possono essere a tutti gli effetti considerati come dei professori associati virtuali, abbiamo provato a calcolare l’incidenza degli RTD-B sulle fasce di docenza a tempo indeterminato, ricavando per ogni singola regione la percentuale di RTD-B sull’insieme di PO, PA, RU e RTD-B.

Tabella 199 . Incidenza degli RTD-B sulle posizioni a tempo indeterminato nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e degli RTD-B. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca

|

Regione |

RTD-B |

Docenti T.I. + RTD-B |

Incidenza RTD-B |

|

Trentino Alto Adige |

124 |

830 |

14,94% |

|

Piemonte |

347 |

3151 |

11,01% |

|

Veneto |

371 |

3445 |

10,77% |

|

Campania |

500 |

4886 |

10,23% |

|

Abruzzo |

144 |

1440 |

10,00% |

|

Liguria |

113 |

1131 |

9,99% |

|

Toscana |

373 |

3819 |

9,77% |

|

Marche |

132 |

1361 |

9,70% |

|

Emilia Romagna |

463 |

4779 |

9,69% |

|

Lombardia |

758 |

8165 |

9,28% |

|

Sardegna |

115 |

1391 |

8,27% |

|

Friuli |

110 |

1339 |

8,22% |

|

Umbria |

76 |

970 |

7,84% |

|

Calabria |

95 |

1260 |

7,54% |

|

Lazio |

470 |

6348 |

7,40% |

|

Puglia |

178 |

2495 |

7,13% |

|

Sicilia |

242 |

3506 |

6,90% |

|

Molise |

18 |

263 |

6,84% |

|

Basilicata |

18 |

295 |

6,10% |

|

Valle d’Aosta |

1 |

48 |

2,08% |

|

Totale nazionale |

4648 |

50922 |

9,13% |

Vediamo che la “classifica” cambia significativamente rispetto a quella che riguarda la distribuzione degli RTD-B tra le regioni.

Figura 112 . Incidenza degli RTD-B sulle posizioni a tempo indeterminato nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e degli RTD-B. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

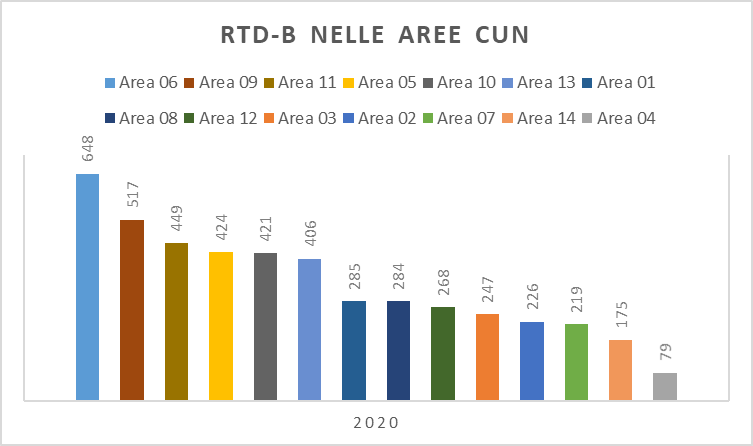

Anticipiamo ora la numerosità degli RTD-B nelle 14 aree CUN in valori assoluti, evidenziandone la crescita annua media nel periodo 2016-2020.

Tabella 200 . Numerosità degli RTD-B nelle aree CUN. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Area 01 |

Area 02 |

Area 03 |

Area 04 |

Area 05 |

Area 06 |

Area 07 |

Area 08 |

Area 09 |

Area 10 |

Area 11 |

Area 12 |

Area 13 |

Area 14 |

|

2010 |

2 |

|||||||||||||

|

2011 |

2 |

1 |

4 |

|||||||||||

|

2012 |

1 |

3 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

5 |

|||||

|

2013 |

5 |

6 |

6 |

3 |

12 |

10 |

7 |

8 |

9 |

6 |

14 |

8 |

17 |

3 |

|

2014 |

13 |

29 |

23 |

8 |

38 |

20 |

15 |

21 |

32 |

25 |

25 |

14 |

24 |

11 |

|

2015 |

33 |

48 |

44 |

17 |

68 |

61 |

26 |

52 |

90 |

67 |

69 |

32 |

67 |

26 |

|

2016 |

103 |

114 |

107 |

36 |

192 |

204 |

81 |

126 |

207 |

200 |

183 |

88 |

186 |

65 |

|

2017 |

141 |

137 |

128 |

42 |

230 |

278 |

117 |

157 |

263 |

258 |

237 |

139 |

227 |

81 |

|

2018 |

201 |

176 |

199 |

63 |

362 |

463 |

193 |

222 |

402 |

375 |

341 |

214 |

325 |

129 |

|

2019 |

269 |

211 |

227 |

77 |

395 |

575 |

204 |

272 |

481 |

402 |

390 |

257 |

357 |

163 |

|

2020 |

285 |

226 |

247 |

79 |

424 |

648 |

219 |

284 |

517 |

421 |

449 |

268 |

406 |

175 |

|

Crescita media 2016-2020 |

50,4 |

35,6 |

40,6 |

12,4 |

71,2 |

117,4 |

38,6 |

46,4 |

85,4 |

70,8 |

76 |

47,2 |

67,8 |

29,8 |

Figura 113 . Numerosità degli RTD-B nelle aree CUN in ordine decrescente. Anno 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

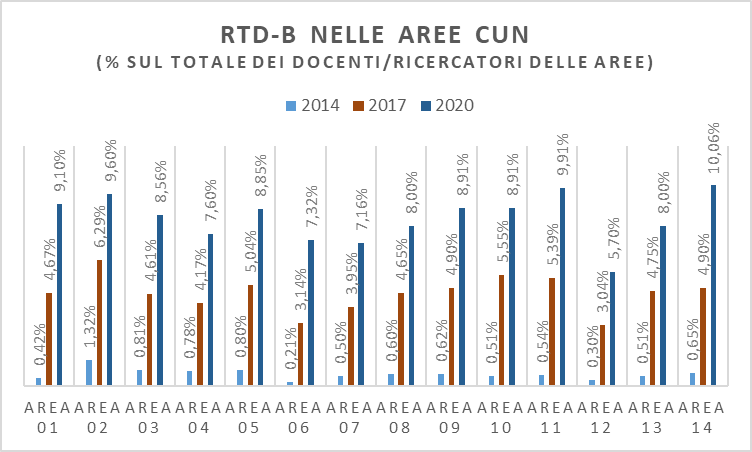

Confrontiamo ora la percentuale di RTD-B nelle 14 aree CUN con la numerosità del totale dei docenti/ricercatori delle rispettive aree.

Tabella 201 . Incidenza degli RTD-B sul totale dei docenti/ricercatori di ciascuna area CUN. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale delle singole aree. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Area 01 |

Area 02 |

Area 03 |

Area 04 |

Area 05 |

Area 06 |

Area 07 |

Area 08 |

Area 09 |

Area 10 |

Area 11 |

Area 12 |

Area 13 |

Area 14 |

|

2010 |

0,04% |

|||||||||||||

|

2011 |

0,04% |

0,02% |

0,08% |

|||||||||||

|

2012 |

0,04% |

0,10% |

0,04% |

0,01% |

0,06% |

0,04% |

0,04% |

0,04% |

0,10% |

|||||

|

2013 |

0,16% |

0,27% |

0,21% |

0,29% |

0,25% |

0,10% |

0,23% |

0,23% |

0,17% |

0,12% |

0,30% |

0,17% |

0,36% |

0,17% |

|

2014 |

0,42% |

1,32% |

0,81% |

0,78% |

0,80% |

0,21% |

0,50% |

0,60% |

0,62% |

0,51% |

0,54% |

0,30% |

0,51% |

0,65% |

|

2015 |

1,10% |

2,24% |

1,57% |

1,69% |

1,47% |

0,67% |

0,89% |

1,52% |

1,71% |

1,39% |

1,53% |

0,68% |

1,40% |

1,55% |

|

2016 |

3,40% |

5,28% |

3,83% |

3,59% |

4,15% |

2,26% |

2,74% |

3,69% |

3,90% |

4,24% |

4,11% |

1,90% |

3,90% |

3,90% |

|

2017 |

4,67% |

6,29% |

4,61% |

4,17% |

5,04% |

3,14% |

3,95% |

4,65% |

4,90% |

5,55% |

5,39% |

3,04% |

4,75% |

4,90% |

|

2018 |

6,63% |

7,93% |

7,12% |

6,14% |

7,76% |

5,28% |

6,44% |

6,48% |

7,26% |

8,12% |

7,65% |

4,65% |

6,70% |

7,73% |

|

2019 |

8,71% |

9,14% |

7,92% |

7,36% |

8,26% |

6,50% |

6,65% |

7,69% |

8,42% |

8,58% |

8,60% |

5,49% |

7,19% |

9,39% |

|

2020 |

9,10% |

9,60% |

8,56% |

7,60% |

8,85% |

7,32% |

7,16% |

8,00% |

8,91% |

8,91% |

9,91% |

5,70% |

8,00% |

10,06% |

Figura 114 . RTD-B sul totale dei docenti/ricercatori dell’area CUN. Anni 2014, 2017, 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

La figura di professore straordinario a tempo determinato è stata introdotta dalla legge 230/2005 (art. 1 c. 12) che prevede la possibilità di conferire incarichi della durata massima di tre anni, più ulteriori 3 anni, finanziati da soggetti esterni per attività di ricerca in specifici programmi di ricerca e sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. Il conferimento degli incarichi è riservato a quanti abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, o anche a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.

Alcuni atenei hanno previsto nei propri regolamenti procedure comparative per la selezione dei professori straordinari. Tuttavia, come ha fatto rilevare il CUN, gli atenei attribuiscono gli incarichi prevalentemente a professori ordinari in quiescenza oppure a professionisti ritenuti in possesso del requisito della “elevata qualificazione scientifica e professionale” e, nella larghissima maggioranza dei casi, tali incarichi sono assegnati tramite conferimento diretto e la valutazione del requisito del “possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale” è spesso effettuata secondo modalità e criteri non esplicitati. [75]

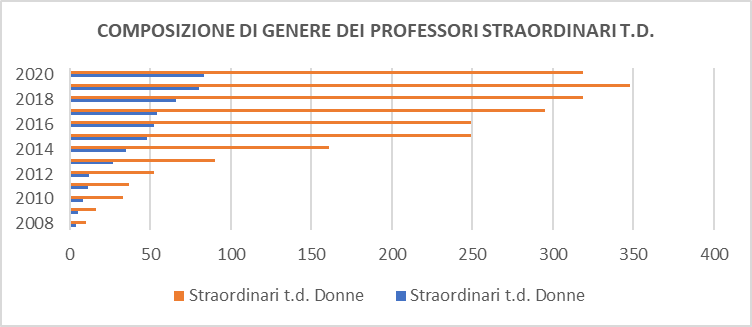

Riassumiamo qui brevemente alcuni dati già forniti nel corso della trattazione, cominciando dalla distribuzione di genere, già esposta nella Figura 11 in termini percentuali, che qui riproponiamo in valori assoluti nella tabella e nel grafico seguenti.

Tabella 202 . Numerosità dei professori straordinari a tempo determinato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Straordinari t.d. Donne |

Straordinari t.d. Uomini |

Totale |

|

2008 |

4 |

10 |

14 |

|

2009 |

5 |

16 |

21 |

|

2010 |

8 |

33 |

41 |

|

2011 |

11 |

37 |

48 |

|

2012 |

12 |

52 |

64 |

|

2013 |

27 |

90 |

117 |

|

2014 |

35 |

161 |

196 |

|

2015 |

48 |

249 |

297 |

|

2016 |

52 |

249 |

301 |

|

2017 |

54 |

295 |

349 |

|

2018 |

66 |

319 |

385 |

|

2019 |

80 |

348 |

428 |

|

2020 |

83 |

319 |

402 |

Figura 115 . Numerosità dei professori straordinari a tempo determinato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Presentiamo ora la distribuzione dei professori straordinari a tempo determinato nelle università statali, nelle università non statali e in quelle telematiche in valori percentuali sui totali della fascia dal 2008 al 2020.

Tabella 203 . Straordinari a tempo determinato nelle università statali, non statali e telematiche. Anni 2008-2020. Valori percentuali sulla fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Università statali |

Università non statali |

Università telematiche |

|

2008 |

50,00% |

21,43% |

28,57% |

|

2009 |

47,62% |

33,33% |

19,05% |

|

2010 |

39,02% |

36,59% |

24,39% |

|

2011 |

31,25% |

31,25% |

37,50% |

|

2012 |

32,81% |

26,56% |

40,63% |

|

2013 |

14,53% |

15,38% |

70,09% |

|

2014 |

8,67% |

17,35% |

73,98% |

|

2015 |

6,06% |

25,93% |

68,01% |

|

2016 |

7,31% |

23,59% |

69,10% |

|

2017 |

7,16% |

21,49% |

71,35% |

|

2018 |

6,49% |

24,42% |

69,09% |

|

2019 |

6,31% |

24,07% |

69,63% |

|

2020 |

7,96% |

18,66% |

73,38% |

Dal 2014 oltre il 90% degli Straordinari a tempo determinato è presso università non statali legalmente riconosciute. In particolare, mentre risultano quasi completamente assenti nelle Grandi università non statali, nel 2020 essi rappresentano il 4,88% del totale della docenza nelle Medie università non statali e il 4,62% nelle Piccole università non statali. Nelle università telematiche, a partire dal 2013 essi rappresentano una quota sempre più significativa del corpo docente (il 20,15% nel 2013; il 38,56% nel 2020).

Tabella 204 . Straordinari a tempo determinato nelle università statali, non statali e telematiche. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul corpo docente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Statali |

Non statali |

Telematiche |

|

2008 |

0,01% |

0,12% |

4,65% |

|

2009 |

0,02% |

0,26% |

2,63% |

|

2010 |

0,03% |

0,55% |

3,91% |

|

2011 |

0,03% |

0,53% |

5,98% |

|

2012 |

0,04% |

0,60% |

8,28% |

|

2013 |

0,03% |

0,64% |

20,15% |

|

2014 |

0,03% |

1,18% |

25,75% |

|

2015 |

0,04% |

2,56% |

29,58% |

|

2016 |

0,04% |

2,37% |

31,28% |

|

2017 |

0,05% |

2,48% |

35,83% |

|

2018 |

0,05% |

3,04% |

36,49% |

|

2019 |

0,05% |

3,24% |

39,06% |

|

2020 |

0,06% |

2,35% |

38,56% |

Se il contratto da RTD-B è ormai l’unica porta per la stabilizzazione accademica, veniamo ora a quanti possono aspirare a questa condizione.

Requisiti per partecipare ai concorsi RTD-B sono, come abbiamo detto: dottorato di ricerca, contratto triennale come RTD-A, oppure un triennio da RTD-2005, o di assegni di ricerca anche non consecutivi, oppure possesso dell’ASN o del diploma di specializzazione medica.

I primi due gruppi da prendere in considerazione sono allora gli RTD-A e gli Assegnisti di ricerca. I primi hanno un contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. I secondi hanno un contratto la cui durata è compresa tra 1 e 3 anni, con un limite massimo cumulativo di 6 anni.

Nel 2020 il database del Miur – interrogato il 31 dicembre 2020 – riporta un totale di 14.476 assegnisti, mentre lo stesso database, interrogato alla stessa data, riporta un totale di 4.886 RTD-A.

Abbiamo ancora altre due figure di precari – il collaboratore in attività di ricerca e il docente a contratto – che intrattengono un rapporto più incerto con l’accademia e con le prospettive di carriera.

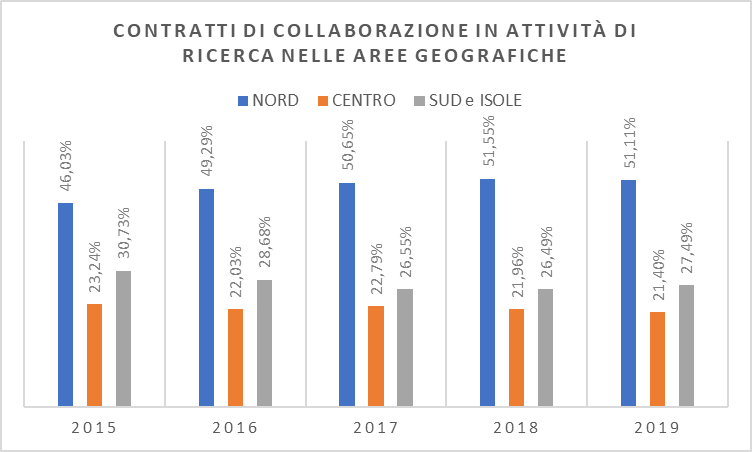

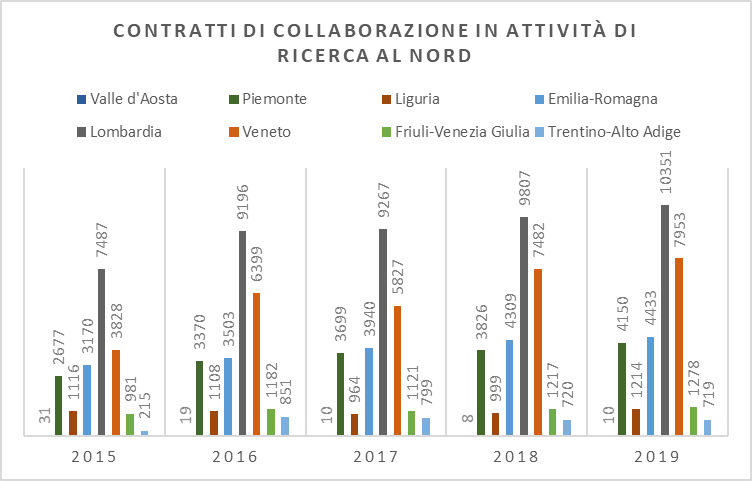

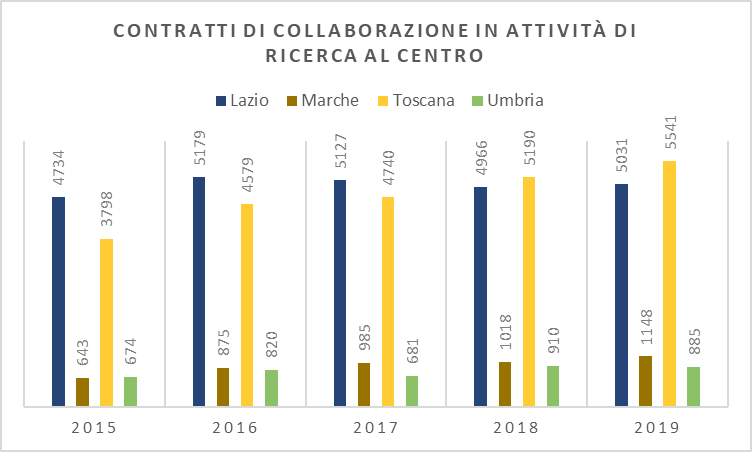

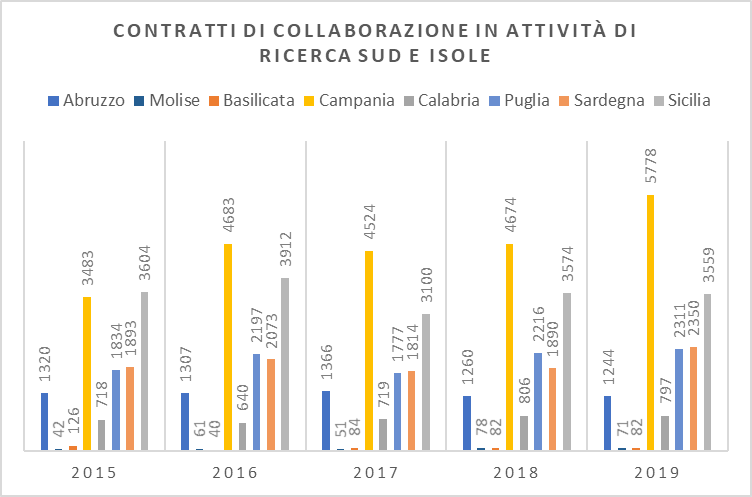

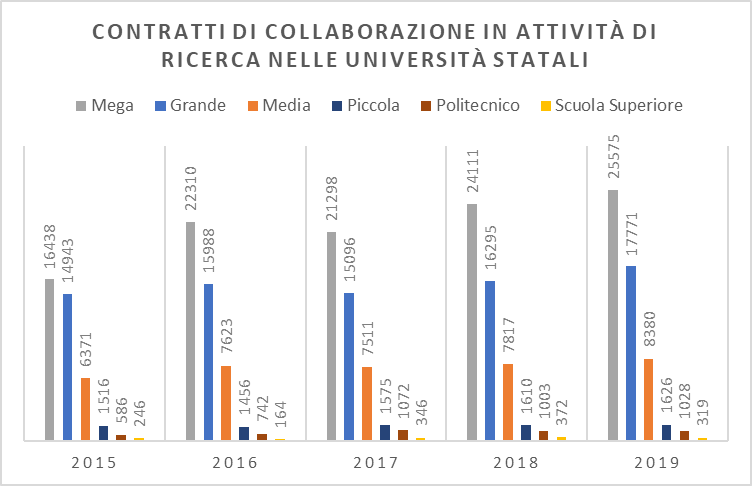

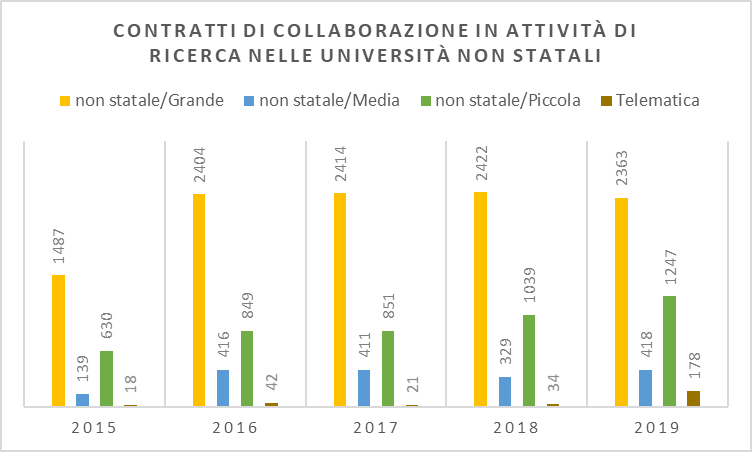

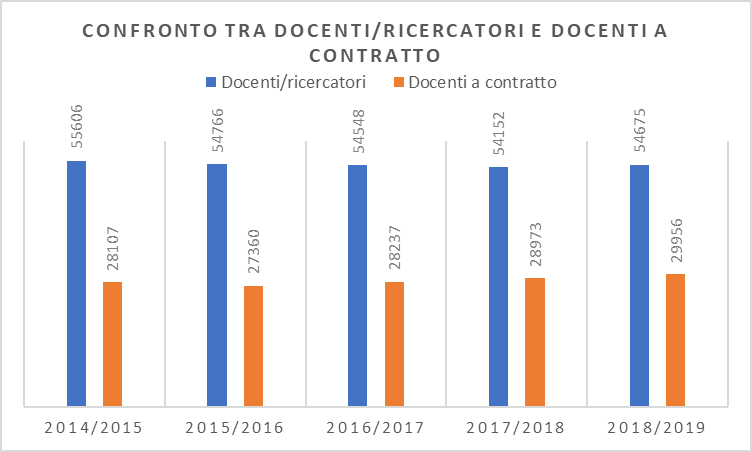

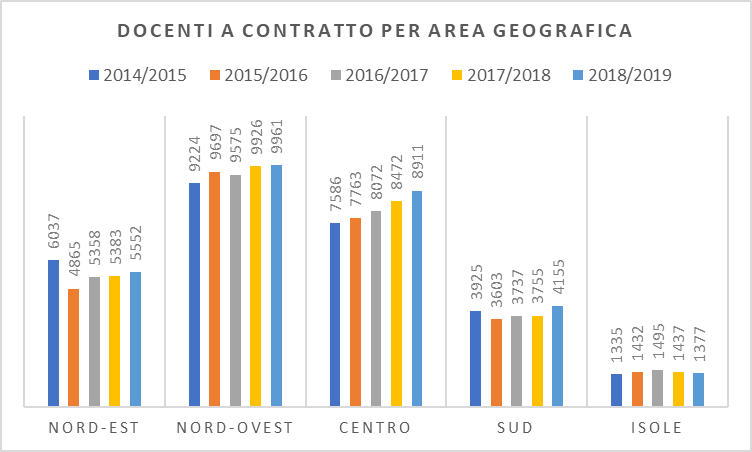

I dati più recenti di cui disponiamo per i collaboratori in attività di ricerca sono relativi al 2019 e riportano un totale di 58.905 contratti stipulati in quell’anno. I dati più recenti sui docenti a contratto si riferiscono all’anno accademico 2018/2019 e riportano un totale di 29.956 docenti.

I contratti RTD-A sono triennali e prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

Come gli RTD-B, gli RTD-A hanno obblighi didattici che vengono solitamente determinati nei regolamenti di ateneo.

Possiamo quindi considerare gli RTD-A come precari della ricerca e della didattica, anche se di un precariato meno instabile di quello degli assegnisti di ricerca o dei docenti a contratto.

Per accedere all’anticamera della stabilizzazione – vale a dire un contratto da RTD-B – gli RTD-A sono in concorrenza con gli assegnisti con almeno di tre anni di “anzianità” e con tutti gli abilitati non a tempo indeterminato e non RTD-B della loro area concorsuale.

Se, dunque, consideriamo che gli RTD-A nel 2020 sono 4.886, che gli assegnisti sono 14.476, e che tutti gli abilitati non a tempo indeterminato e non RTD-B assommano a oltre 16.000, [76] mentre dal 2016 al 2019 sono stati reclutati in media 1.385 RTD-B all’anno, vediamo come molti RTD-A siano a minaccia di espulsione dal sistema.

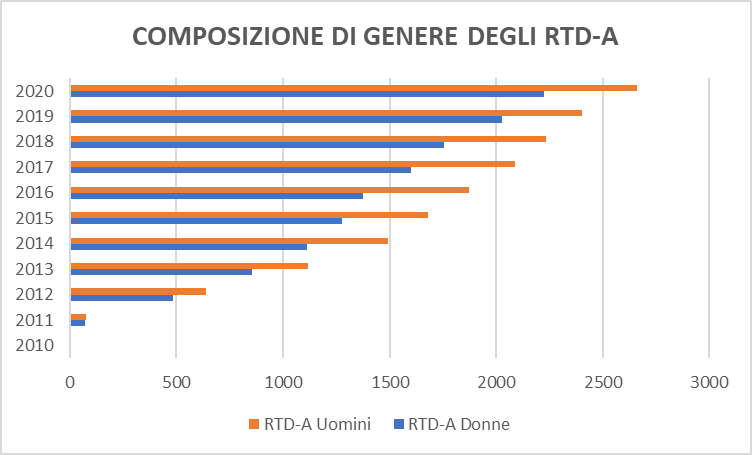

A causa dell’evidente sproporzione fra gli RTD-B e il loro tasso di crescita e il numero di quanti possono aspirare ad entrare nei loro ranghi, riteniamo inutile il confronto fra RTD-B e RTD-A. Ci limiteremo, pertanto, a riassumere e completare qui le osservazioni già fatte nel corso della trattazione. Cominciamo dalla composizione di genere, che riproponiamo in valori assoluti.

Figura 116 . Numerosità degli RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

Come già osservato più volte, in questa posizione precaria lo squilibrio di genere è inferiore a quello presente fra gli RTD-B.

Tabella 205 . Numerosità degli RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-A Donne |

RTD-A Uomini |

Totale |

|

2010 |

0 |

3 |

3 |

|

2011 |

73 |

77 |

150 |

|

2012 |

484 |

637 |

1121 |

|

2013 |

854 |

1117 |

1971 |

|

2014 |

1115 |

1492 |

2607 |

|

2015 |

1275 |

1682 |

2957 |

|

2016 |

1374 |

1873 |

3247 |

|

2017 |

1601 |

2090 |

3691 |

|

2018 |

1757 |

2236 |

3993 |

|

2019 |

2029 |

2405 |

4434 |

|

2020 |

2225 |

2661 |

4886 |

Procediamo ora con le percentuali della composizione di genere della fascia.

Osserviamo che la percentuale media di donne (40,19%) e uomini (59,81%) negli RTD-A è più sfavorevole alle donne di quella dei ricercatori a tempo indeterminato dal 2008 al 2010, quando la media delle ricercatrici sul totale era del 45,21% contro il 54,79% dei ricercatori. A questo risultato contribuisce certamente il fatto che i primi 3 RTD-A reclutati in Lazio erano uomini.

Tabella 206 . RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-A Donne |

RTD-A Uomini |

|

2010 |

0,00% |

100,00% |

|

2011 |

48,67% |

51,33% |

|

2012 |

43,18% |

56,82% |

|

2013 |

43,33% |

56,67% |

|

2014 |

42,77% |

57,23% |

|

2015 |

43,12% |

56,88% |

|

2016 |

42,32% |

57,68% |

|

2017 |

43,38% |

56,62% |

|

2018 |

44,00% |

56,00% |

|

2019 |

45,76% |

54,24% |

|

2020 |

45,54% |

54,46% |

Vediamo ora come e quanto crescono gli RTD-A.

Tabella 207 . Numerosità e crescita degli RTD-A. Anni 2010-2020. Valori assoluti, differenza e percentuali rispetto all’anno precedente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

Tot. RTD-A |

Crescita in percentuale |

Crescita in valori assoluti |

|

2010 |

3 |

||

|

2011 |

150 |

4900,00% |

147 |

|

2012 |

1121 |

647,33% |

971 |

|

2013 |

1971 |

75,83% |

850 |

|

2014 |

2607 |

32,27% |

636 |

|

2015 |

2957 |

13,43% |

350 |

|

2016 |

3247 |

9,81% |

290 |

|

2017 |

3691 |

13,67% |

444 |

|

2018 |

3993 |

8,18% |

302 |

|

2019 |

4434 |

11,04% |

441 |

|

2020 |

4886 |

10,19% |

452 |

|

Media 2010-2020 |

572,18% |

488,3 |

|

|

Media 2016-2020 |

10,58% |

385,8 |

I dati a nostra disposizione riguardano la numerosità degli RTD-A ad una certa data. Questo ci presenta il quadro di una crescita storicamente non costante. Secondo questi dati, dal 2011 al 2020, in termini di valori assoluti la crescita media degli RTD-A risulterebbe di circa 488,3 unità all’anno (385,8 dal 2016 al 2020).

Recentemente sono stati presentati in un’occasione pubblica dati relativi alla numerosità di RTD-A reclutati dal 2016 al 2019. [77] Mentre i dati a nostra disposizione registrano una situazione statica, che rappresenta il risultato di ingressi ed esiti dalla fascia, questi dati si riferiscono, appunto, esclusivamente al reclutamento. I dati sono stati forniti in forma aggregata per i 4 anni e distinti per Area CUN. [78]

Tabella 208 . Reclutamento degli RTD-A per area CUN. Anni 2016-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati ANVUR. [79]

|

Area CUN |

RTD-A – reclutamento 2016-2019 |

Media annuale |

|

Area 01 |

305 |

76,25 |

|

Area 02 |

310 |

77,50 |

|

Area 03 |

285 |

71,25 |

|

Area 04 |

105 |

26,25 |

|

Area 05 |

464 |

116,00 |

|

Area 06 |

936 |

234,00 |

|

Area 07 |

308 |

77,00 |

|

Area 08 |

400 |

100,00 |

|

Area 09 |

865 |

216,25 |

|

Area 10 |

408 |

102,00 |

|

Area 11 |

419 |

104,75 |

|

Area 12 |

283 |

70,75 |

|

Area 13 |

469 |

117,25 |

|

Area 14 |

166 |

41,50 |

|

Totale |

5723 |

1430,75 |

Ricordiamo ora la distribuzione di RTD-A nelle tre macro-aree del nostro Paese. Cominciamo col riassumere qui le serie storiche dei valori assoluti.

Tabella 209 . Numerosità degli RTD-A per area geografica. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-A Nord |

RTD-A Centro |

RTD-A Sud e Isole |

Totale RTD-A |

|

2010 |

0 |

3 |

0 |

3 |

|

2011 |

52 |

21 |

77 |

150 |

|

2012 |

555 |

231 |

335 |

1121 |

|

2013 |

989 |

426 |

556 |

1971 |

|

2014 |

1278 |

623 |

706 |

2607 |

|

2015 |

1415 |

732 |

810 |

2957 |

|

2016 |

1525 |

819 |

903 |

3247 |

|

2017 |

1760 |

914 |

1017 |

3691 |

|

2018 |

1967 |

995 |

1031 |

3993 |

|

2019 |

2010 |

1052 |

1372 |

4434 |

|

2020 |

2285 |

1102 |

1499 |

4886 |

Osserviamo ora la distribuzione degli RTD-A nelle tre macro-aree del Paese in percentuale sul totale della fascia.

Tabella 210 . RTD-A per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.

|

Anno |

RTD-A Nord |

RTD-A Centro |

RTD-A Sud e Isole |

|

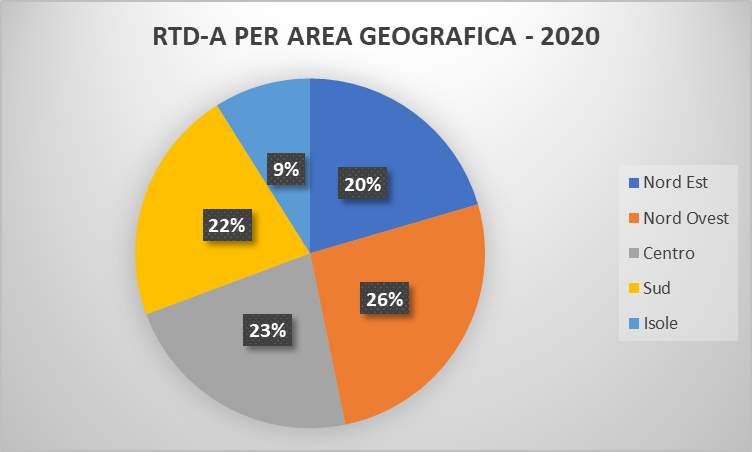

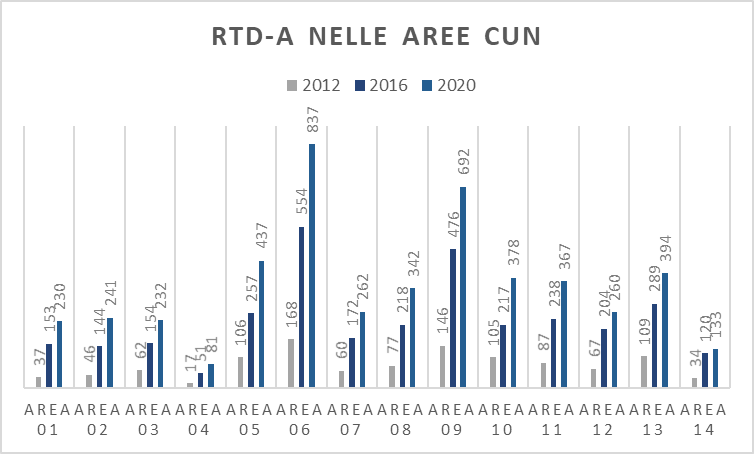

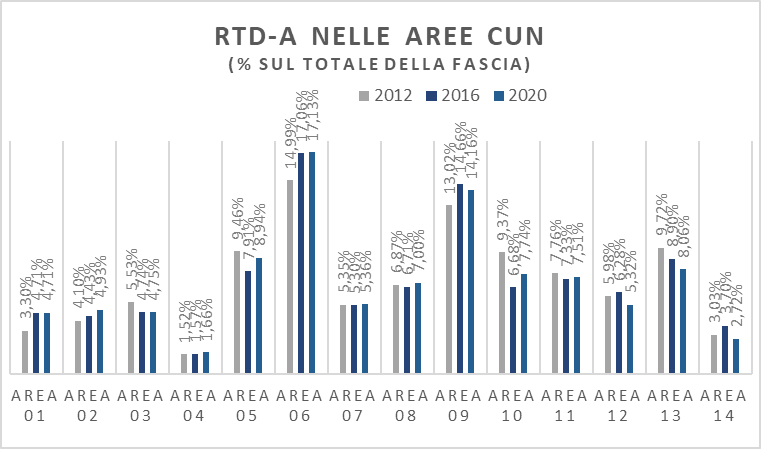

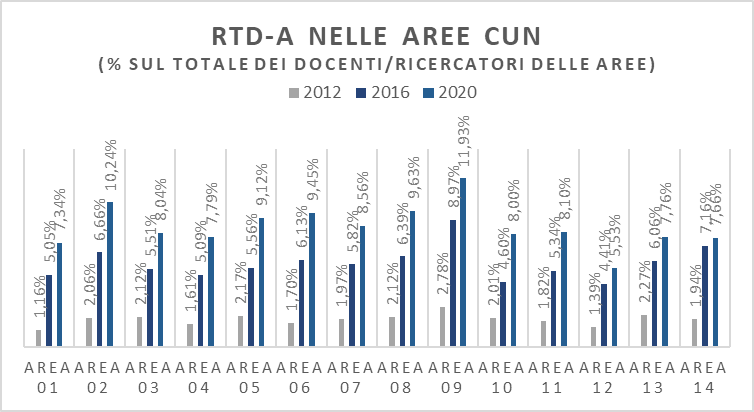

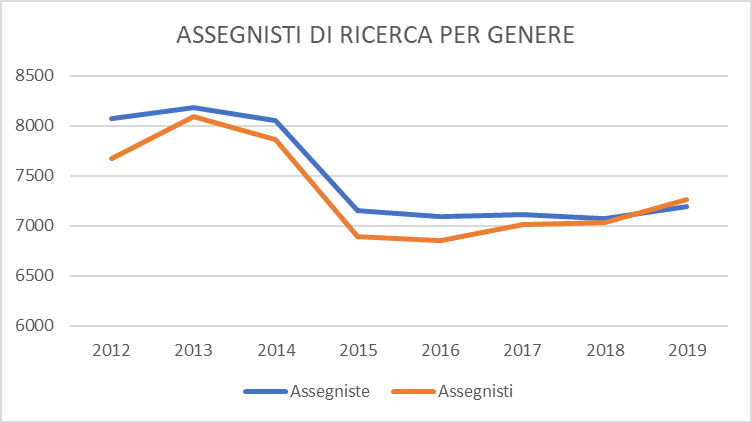

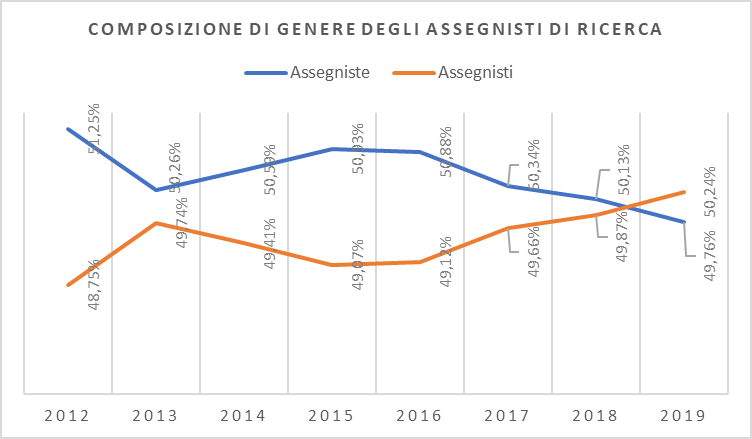

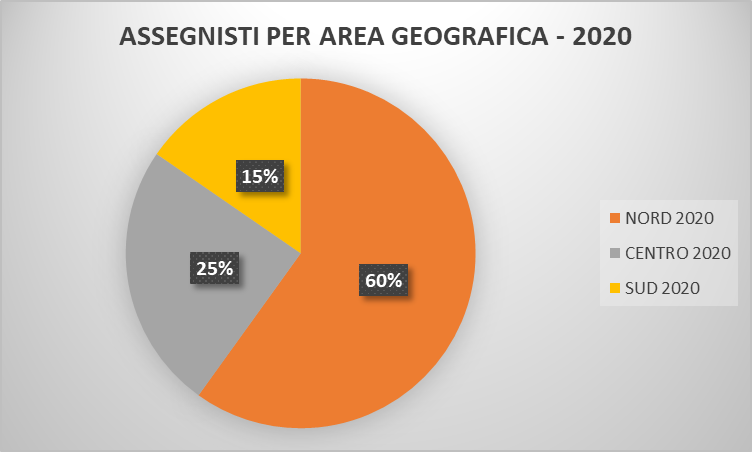

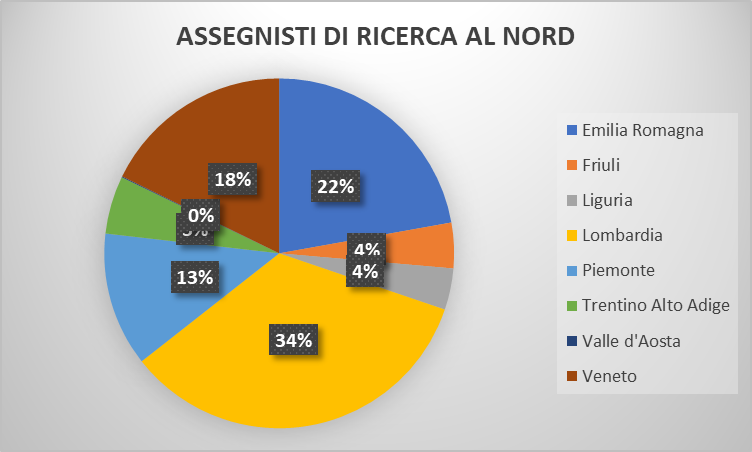

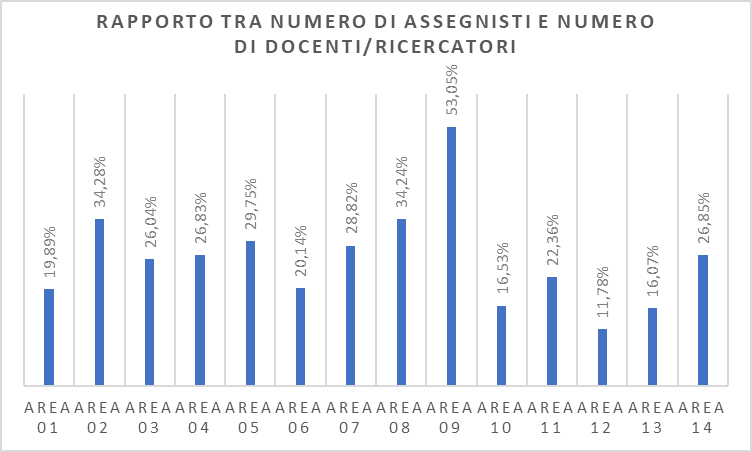

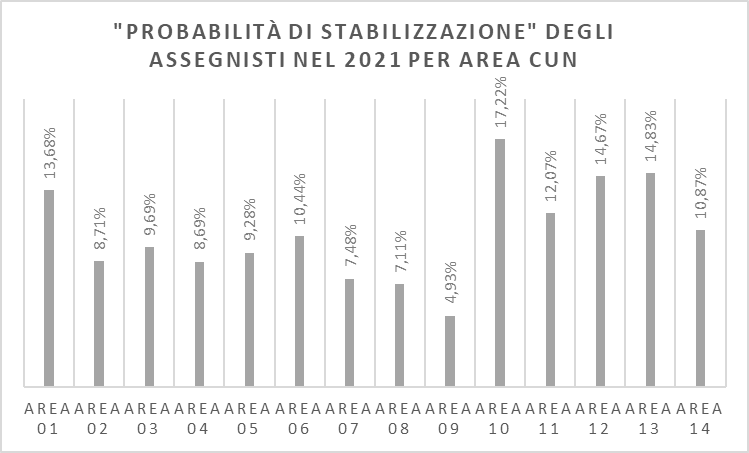

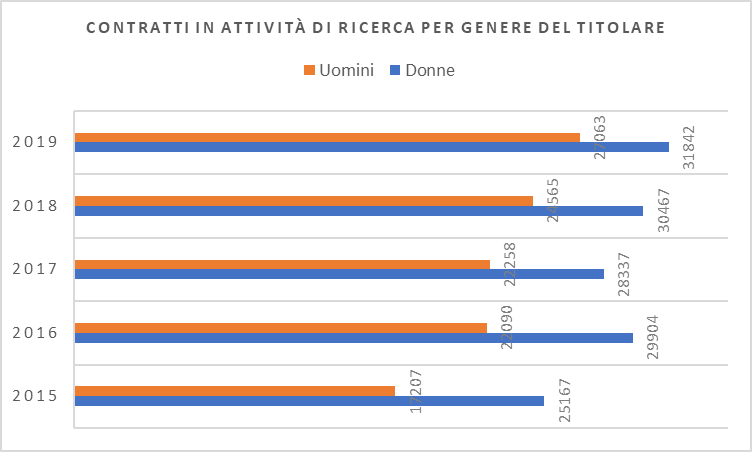

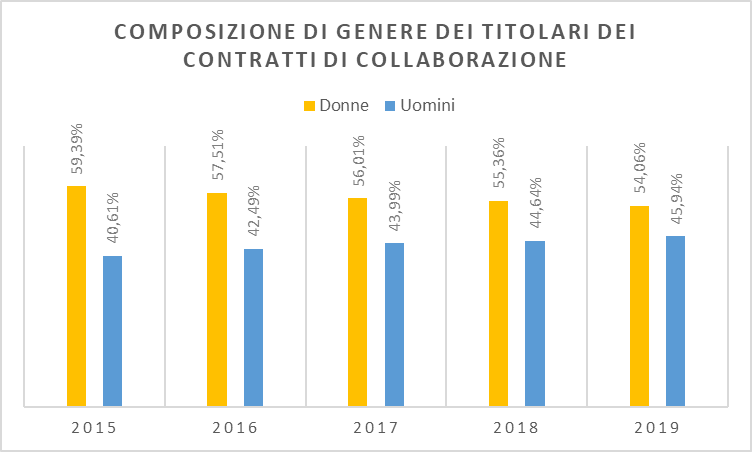

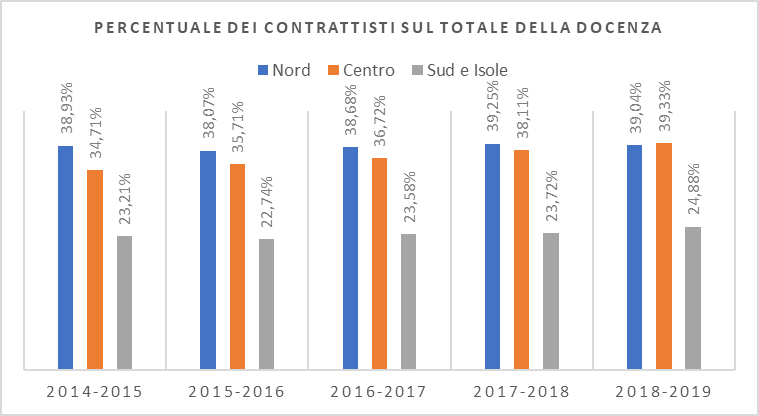

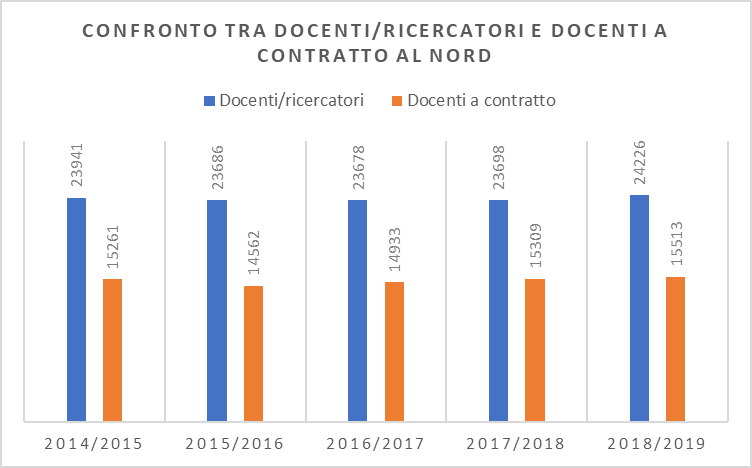

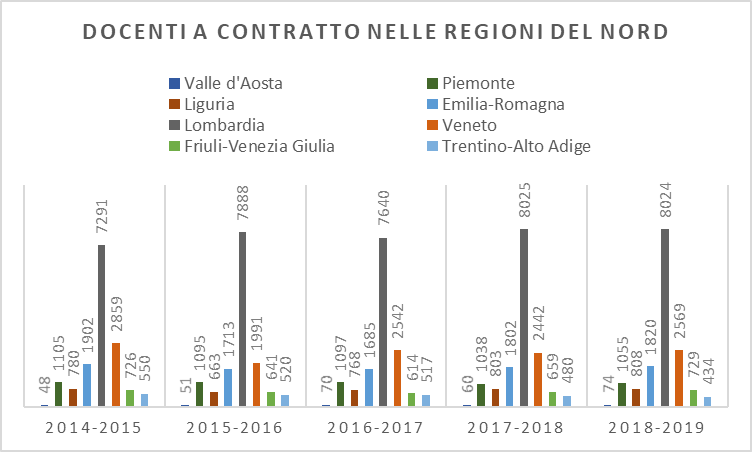

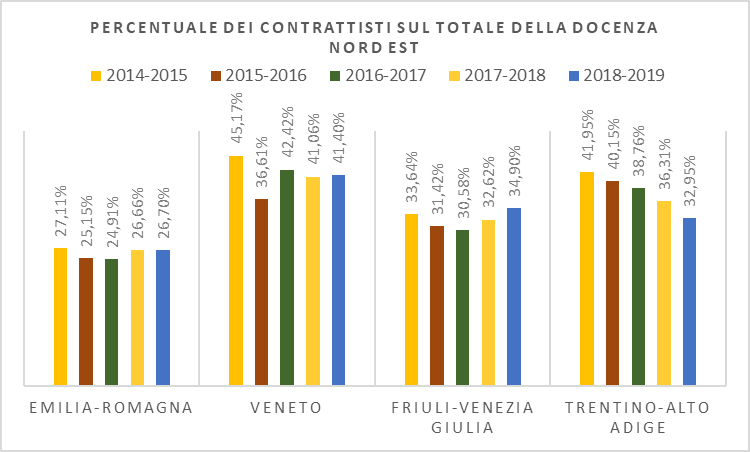

2010 |